Quand la colonisation s’achève et qu’une nouvelle conservation débute, les habitants des parcs sont les seuls à voir leur quotidien véritablement transformé. Une transformation qui signe l’avènement d’une figure majeure de la conservation postcoloniale : le pauvre, dehaw en amharique [la lingua franca éthiopienne]. […]

Survivre dans la « nature »

Si l’on reste encore dans l’Awash [un parc éthiopien, ndlr], on constate que, pour la majorité des habitants, vivre dans une aire protégée, c’est subir. Depuis la création du parc, Dehaw subit d’abord la loi. La mésaventure débute dès le mois de janvier 1966, quand le département de la Conservation envoie son personnel rencontrer le propriétaire du Ras Hotel afin d’organiser, dans le parc, la construction de « lodges de safari ». Le même personnel commence aussi à planifier le déplacement des agro-pasteurs et de leur bétail. L’opération aboutit un an plus tard, en avril 1967, et Peter Hay [le gardien du parc] se réjouit de voir « que pour la première fois, le territoire ressemble à un parc ».

Article issu de notre n°66, en kiosque, librairie, à la commande ou sur abonnement.

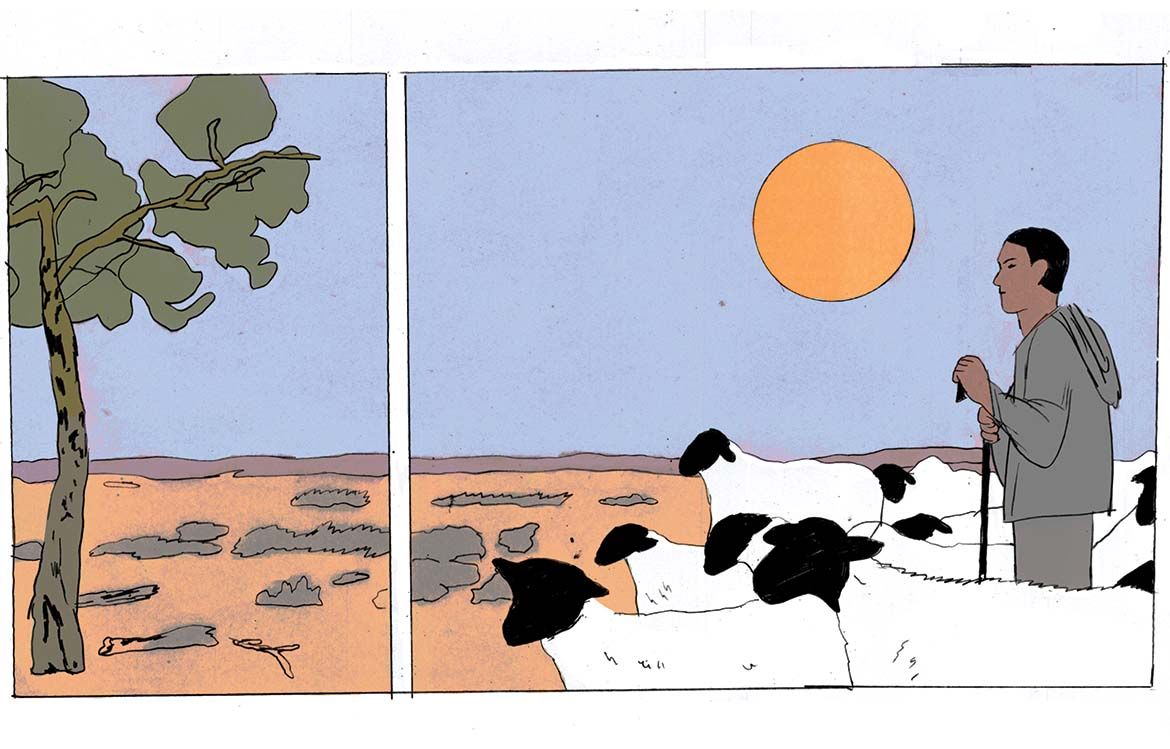

Mais Dehaw, lui, a vu son village et celui de ses voisins partir en fumée, brûlés par les scouts. Les gardes les ont déplacés de l’autre côté de la rivière, à l’ouest, et cette fois-ci, leur retour semble compromis. Car à Filua, sur la rive orientale du parc, près de leur ancien pâturage, le gardien vient de faire construire un camp de scouts qui vise justement à « les empêcher de retraverser ». Dehaw essaie bien de contourner la manœuvre. Le mois suivant, un peu plus au sud, ils sont une vingtaine de bergers à conduire quelque quatre cents vaches vers le mont Fentale quand les gardes les arrêtent, avant de les escorter hors du parc, avec leurs troupeaux. Et Dehaw ne cesse plus, depuis, de les rencontrer.

Rien qu’au mois de juillet, il croise deux patrouilles. Il parvient à fuir avec son bétail la première fois mais pas la seconde : les tirs des scouts le contraignent à abandonner ses bêtes sur place. Son troupeau est « confisqué », puis conduit et abandonné en dehors du parc.

Dehaw subit la loi de l’État, et à force de lire Peter Hay, on comprend qu’il endure aussi le mépris de celui qui l’applique. Prenons l’un des rapports du gardien écossais, par exemple celui de février 1968. « Il a fallu beaucoup discuter », écrit Hay en évoquant l’éviction d’« environ 1 000 personnes et 6 000 têtes de bétail ». « Il faut maintenant les tenir à l’écart jusqu’à la fin de la saison des pluies », ajoute l’Écossais. « Ils comprendront alors » que les pâtures humides du parc ne leur appartiennent plus, et « ils finiront par l’accepter ». Le gardien le pense-t-il vraiment ? Est-il sincèrement convaincu que la coercition amènera un berger à accepter le parc ? Pour nous, cette question est importante ; mais pour Hay, en fait, elle ne se pose pas en ces termes.

Car Dehaw ne représente guère plus de quelques lignes dans son rapport. Les « deux temps forts du mois », selon le gardien, ce sont l’éclosion de onze œufs d’autruches dans les plaines d’Ilala Sala, et le recensement de seize zèbres autour du mont Fentale. Dehaw, lui, n’a pas la même valeur que cette nature sauvage. Il est plutôt un élément perturbateur, arrivé malgré lui dans l’équation. Et s’il ne l’avait pas encore réalisé, il le comprend pour de bon au mois de juin 1968, lorsqu’il subit la violence du gardien : les coups qui pleuvent sur lui et ses enfants, les balles qui abattent ses moutons, ses chameaux, puis le feu qui ravage sa récolte, et sa maison.

À la violence de la loi et du mépris s’ajoute, enfin, l’incohérence. Elle peut être sommaire, comme en février 1968, lorsque les quelque mille agro-pasteurs expulsés doivent abandonner un pâturage offrant de l’herbe et de l’eau à leurs troupeaux, et cela pour se retrouver vingt kilomètres plus loin, sur un territoire desséché en cette saison. Puis, à l’automne, quand Dehaw décide de revenir sur le premier pâturage, l’incohérence devient encore plus manifeste. Les scouts le repoussent à nouveau de l’autre côté de la rivière : il comprend son échec. Sauf qu’à présent, il ne peut plus laisser son troupeau sur le pâturage de substitution. C’est bien là, pourtant, que les scouts du parc les ont déplacés, lui et son bétail. Mais les gouverneurs de l’Awash et de Metehara refusent tous les deux d’accueillir les bergers expulsés, et ces derniers se retrouvent donc bloqués hors du parc, sans autorisation de s’y installer.

Subir l’injustice

L’incohérence vire à l’absurde et en bout de course, elle se teinte d’inégalités. Cela devient particulièrement frappant quand, à la fin du mois de février 1969, l’éviction des habitants de l’Awash, jusqu’alors localisée et progressive, se fait massive et rapide. En deux ou trois jours pas plus, aidés par des scouts venus en renfort d’Addis-Abeba, les gardes du parc expulsent tous les agro-pasteurs. Ce qui leur permet, le 4 mars, d’accueillir le président du WWF dans un parc naturellement vide, où nul ne remarque qu’il a en fait été vidé de ses habitants.

L’opération est un succès médiatique et, depuis, un nombre croissant de visiteurs se presse aux portes du parc. Dehaw, lui, a perdu le droit d’y accéder. Mais désormais, chaque mois, il peut y apercevoir quelque cinq cents touristes. Et comme nécessité fait loi, si l’occasion se présente, il accepte de partir à la chasse pour vendre à leurs guides, de l’entreprise Safaris International, la viande des animaux qu’il chassait autrefois pour se nourrir. Son espace de vie est devenu un espace de visites, qui lui échappe chaque jour un peu plus.

Dans le Simien aussi, Dehaw subit. Depuis que le parc a été créé, il souffre de la loi, qui lui interdit de construire un tukul pour son fils devenu adulte, et du mépris du jeune gardien britannique, Nicol, qui le qualifie de « paysan destructeur […], incapable de voir ce qu’il est en train de faire ». Il souffre aussi de l’absurdité de cette « conservation » qui lui interdit de faire fuir les babouins gelada en jetant des cailloux dans leur direction : parce que les touristes aiment les voir, il doit désormais les laisser retourner sa terre à la recherche du moindre brin d’herbe, la base alimentaire des babouins. Bref, la même morale amène partout à la même injustice, au sens propre du terme : être privé de droits dont bénéficient les autres (ceux qui vivent hors du parc), au nom d’une éthique définie par d’autres (les experts occidentaux et les gestionnaires éthiopiens).

« Il faut maintenant les tenir à l’écart jusqu’à la fin de la saison des pluies », ajoute l’Écossais. « Ils comprendront alors » que les pâtures humides du parc ne leur appartiennent plus, et « ils finiront par l’accepter ».

Dans le Simien, pour Dehaw, l’injustice débute avec l’arrivée des experts postcoloniaux, en 1963. Dix ans plus tard, elle rythme son quotidien. La privation concerne d’abord le droit de chasser le gelada et les walia, et même les renards et les hyènes qui peuvent l’attaquer. Seuls ceux munis d’un permis peuvent les abattre, ce qui signifie, en pratique, que seuls quelques étrangers sont autorisés à chasser.

Généralement, dans le Simien, ils viennent avec Ted Shatto, le directeur de la Safaris International grâce auquel certains touristes réussissent à repartir chez eux avec un walia. C’est le cas du chasseur britannique James Mellon, au début des années 1970. Accompagné par Shatto et par Yeinatter, un guide local qui chassait avec Nadew quelques années plus tôt, le Britannique parvient à tuer un bouquetin, « le trophée suprême » à ses yeux. Yeinatter s’en irrite. « Pourquoi vous, les étrangers, vous êtes autorisés à chasser le walia, et pas nous ? » lance-t-il à Mellon qui réplique d’un ton agacé : « Écoute, si vous continuez […] vous allez être envoyés vivre ailleurs. »

Mais on comprend que Mellon préfère éviter de lui répondre qu’ici, comme dans les autres parcs du continent, seuls les élites africaines ou les Blancs fortunés et aisés peuvent accéder au rang de chasseurs. S’ils tuent un animal, tous les autres, tous les Dehaw comme lui seront considérés comme des braconniers. Car selon les règles de la conservation postcoloniale, le droit de chasse n’est plus un droit auquel ils peuvent prétendre.

Puis vient la remise en cause d’un autre droit : celui d’exploiter la terre. Là encore la privation commence aux premiers jours du parc. Mais elle s’intensifie en 1970. À cette date, l’administration nationale est suffisamment organisée pour atteindre ses objectifs, et désormais, dans chaque vallée du Simien, des balises démarquent clairement le « dedans » du « dehors », c’est-à-dire l’espace libre et l’espace protégé. Concrètement, pour Dehaw, cela veut dire que lorsqu’il conduit son troupeau le long d’un sentier muletier qui sert de frontière au parc, à droite du sentier (donc hors du parc), ses moutons et ses chèvres peuvent pâturer, mais quand ses bêtes débordent sur le flanc gauche du chemin (donc dans le parc), s’il tombe sur le gardien il devra s’acquitter d’une amende.

La délimitation vaut aussi pour la forêt. Lorsqu’il installe son troupeau sur une pâture assez vaste (à la lisière du parc), Dehaw a le temps de partir couper de l’eucalyptus (dans le parc). L’idéal est d’en ramener deux fagots sur sa mule, l’un pour chauffer sa maison et cuisiner, l’autre pour le revendre en ville, à la fin de la semaine. Le problème est que les forêts d’eucalyptus se trouvent soit dans le parc, soit une dizaine de kilomètres plus loin. Si Dehaw veut respecter la loi, ou juste éviter l’amende, il doit donc marcher, beaucoup.

Toutefois, s’écarter de son troupeau trop longtemps, c’est risquer de perdre une bête ; et renoncer au deuxième fagot, c’est perdre un complément de revenu nécessaire à sa survie. Dehaw fait donc le choix de l’illégalité : il continue de couper du bois dans le parc. Du moins jusqu’au premier avertissement du scout qui le surprend. Il sait qu’il n’aura pas de seconde chance cette semaine. Alors plutôt que de payer une amende, ou d’être arrêté, il se serre la ceinture.

Ce texte est extrait de l’ouvrage La Nature des hommes paru en mars 2024 à La Découverte.

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don