Burger aplati et cornet de frites aux couleurs reconnaissables de la multinationale McDonald’s photographiés depuis le toit d’un char de guerre dévoilent le festin d’un soldat israélien. « On boycotte. Jamais dans nos estomacs. Jamais dans leurs poches », réagit Nos, l’un des deux frères du duo de rappeurs PNL sur Instagram le 21 décembre, réseau où il est suivi par 1,5 million de personnes. Portées par le collectif historique Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS) depuis 2005, les campagnes de boycott envers les marques qui affichent leur soutien à l’armée et la colonisation israéliennes lèvent un nouveau vent de panique parmi les multinationales depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre et les représailles de l’armée israélienne sur la bande de Gaza.

Article issu de notre numéro 62 « L'écologie, un truc de bourgeois ? », disponible sur notre boutique.

En fournissant gratuitement des repas à l’armée israélienne, les exploitants de Carrefour et de McDonald’s en Israël sont particulièrement dans le viseur. Chris Kempczinski, directeur général de McDonald’s, a déclaré que plusieurs marchés du Moyen-Orient et extérieurs à la région subissent un impact commercial significatif en raison de la campagne lancée en octobre. Depuis, la plateforme en ligne bdnaash.com a étoffé les moyens de rejoindre le boycott en promouvant un consumérisme consciencieux, via un simple moteur de recherche qui informe si les marques soutiennent ou non l’occupation israélienne en Cisjordanie. « On passe tout au crible sur ce moteur de recherche. C’est devenu notre bible, explique Mariam, 28 ans, responsable des ressources humaines en Île-de-France. Mes beaux-parents ont même résilié leur carte Carrefour après 25 ans de fidélité ! »

Populaire et non violent, le boycott séduit surtout les 18-25 ans disposant de ressources culturelles et financières. Lorsque l’on interroge les jeunes sur ce que veut dire s’engager, 23 % répondent par le boycott des entreprises ou des produits qui ne respectent pas leurs engagements. Refuser d’acheter des produits est d’ailleurs le premier levier d’action des Français interrogés pour lutter contre le réchauffement climatique. Ils sont 27 % à déclarer déjà boycotter des produits pour cette cause. À l’image des opposants au projet autoroutier entre Toulouse et Castres qui ont volontairement ciblé Pierre Fabre, deuxième groupe pharmaceutique privé français, et ses célèbres marques (Avène, Ducray, Klorane) en raison de leur défense assumée de la construction de l’autoroute depuis les années 2000.

Boycotter, à l’intersection des luttes

Si le boycott est un mode d’action plébiscité par la jeunesse, c’est aussi parce qu’il se trouve à l’intersection de plusieurs luttes. « Toutes les raisons sont là pour boycotter les Jeux olympiques de Paris. Les morts sur les chantiers, la hausse des prix des transports, l’absence de femmes voilées dans les compétitions, les athlètes non subventionnés, les étudiants expulsés », liste un utilisateur de X, retweeté par des milliers de personnes. « Les jeunes font très vite le lien entre l’écologie et la Palestine, des luttes qui se conjuguent entre elles », confirme Monira Moon, animatrice des campagnes françaises de BDS auprès des syndicats et des universités.

En cessant d’acheter des vêtements Zara – marque ciblée par un boycott après sa campagne publicitaire ambiguë mettant en scène des mannequins aux membres manquants en pleine guerre à Gaza –, les partisans du boycott disent aussi non aux désastres écologiques causés par l’industrie textile. « Depuis la diffusion de la liste de la honte des marques qui exploitent les Ouïghours, j’ai arrêté d’acheter des marques de la fast fashion, qui dégradent par ailleurs la planète », confirme Morgane, 27 ans, cheffe de projets culturels.

Sans demander d’efforts considérables pour l’individu qui le pratique, ce mode d’action offre à chacun un moyen de jouer un rôle à son échelle. « C’est pour cette raison qu’un grand nombre de travailleurs précaires, étudiants, artistes, universitaires, militants pour le climat s’y mettent », précise Omar Barghouti, militant palestinien pour les droits humains et co-fondateur de BDS. À tel point qu’aujourd’hui, on observe un intérêt pour son versant positif : le buycott, qui consiste à soutenir les entreprises plus justes, plus respectueuses de l’environnement et des droits des travailleurs. « Consommer, c’est choisir le monde dans lequel on vit », affirme Monira Moon.

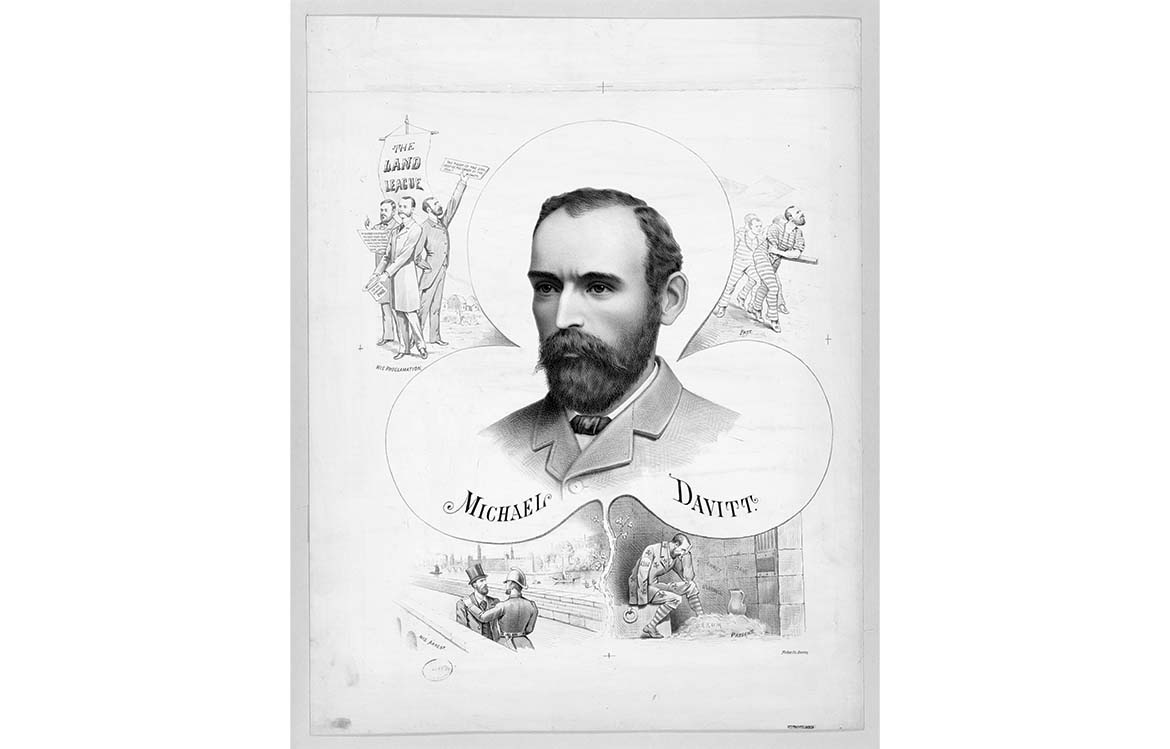

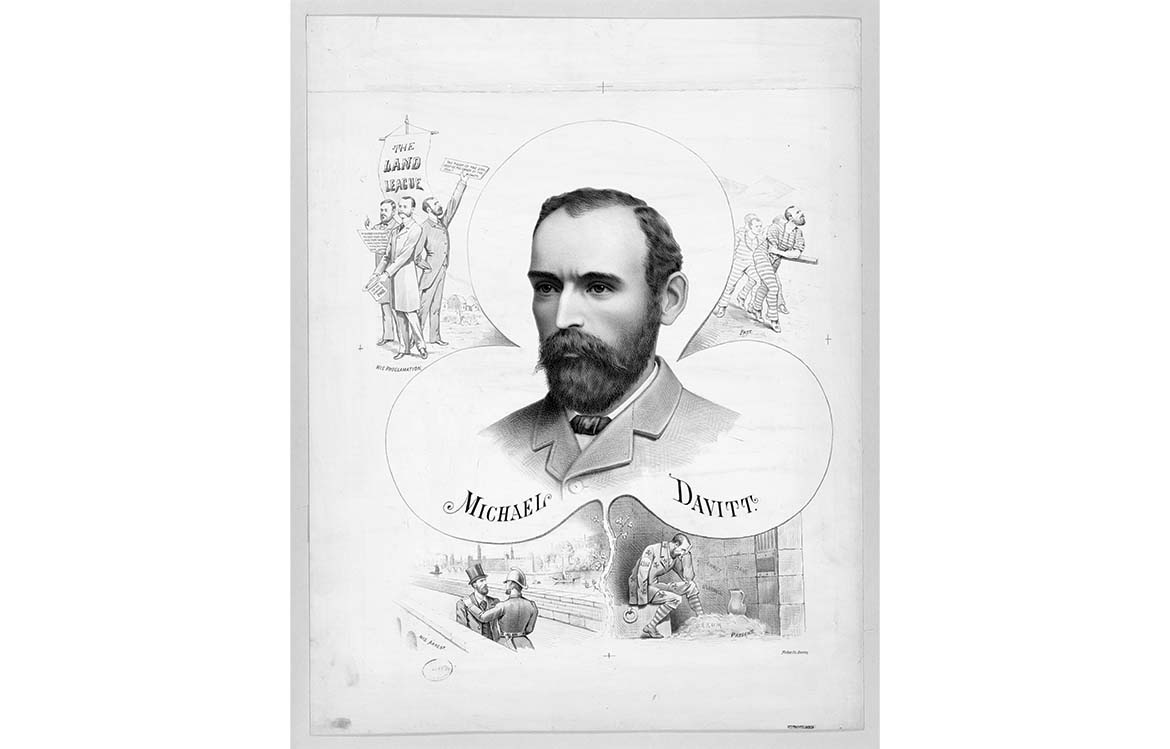

Aux origines : Charles C. Boycott

Apparu dans le monde anglo-saxon, où il a toujours été et reste plus fréquent qu’ailleurs, ce mode d’action populaire tient son nom d’un riche propriétaire terrien. En 1880, dans une région pauvre d’Irlande, Charles C. Boycott décide d’augmenter le loyer des terres dont il a la charge. La pression financière va contraindre les paysans locataires à l’exil. C’est là qu’entre en jeu Charles S. Parnell, lui-même propriétaire terrien, révolté par l’attitude de ses pairs à l’égard des paysans, et Michael Davitt, paysan né dans une famille victime de la Grande Famine des années 1840 en Irlande. Tous deux vont politiser le combat des paysans et proposer une tactique non violente : ignorer Boycott et les paysans qui reprennent les terres des familles expulsées. En d’autres termes, Charles Parnell propose de rompre toutes les relations commerciales, de service, de courtoisie ou d’entraide avec eux, dans le but de les isoler complètement. Cela fonctionne : c’est le début du boycott.

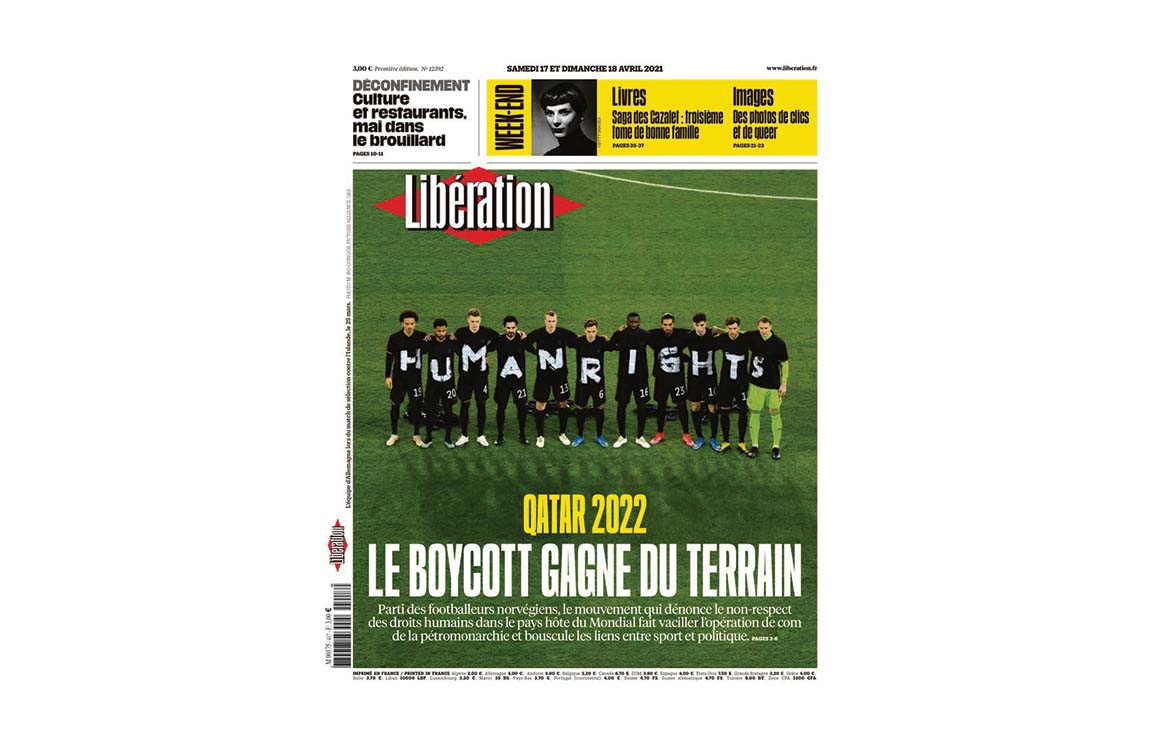

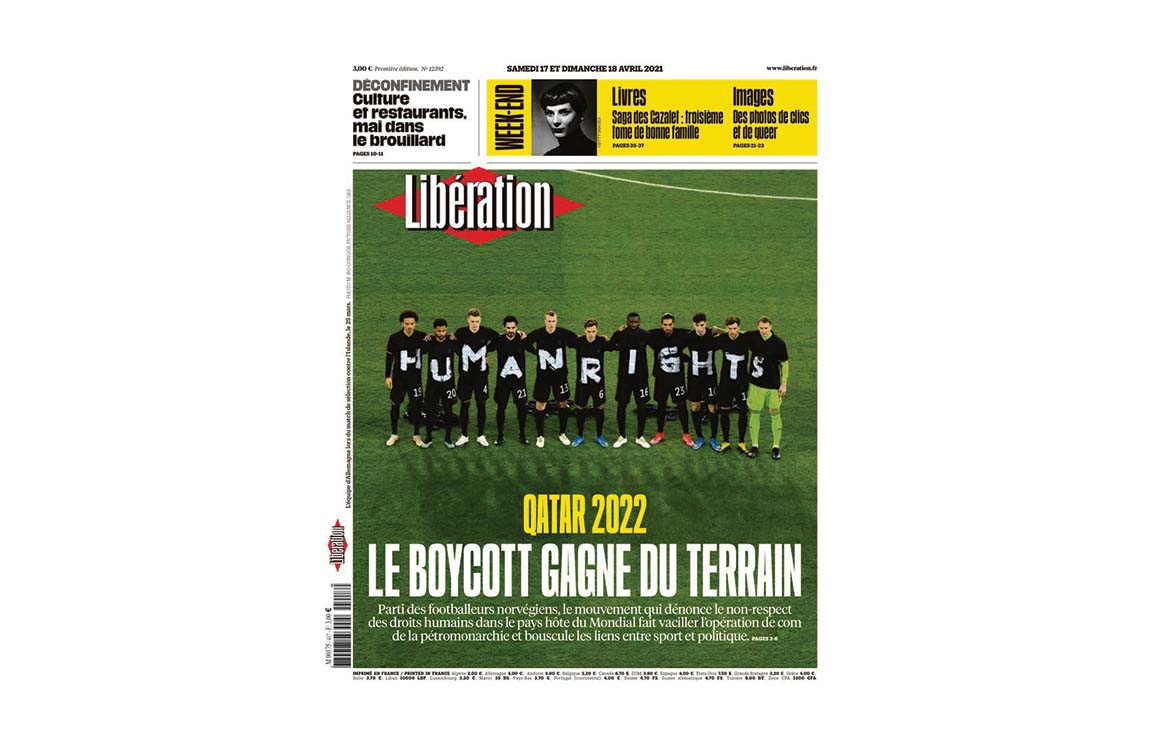

Parfois, les promesses d’appel au boycott relayées dans les médias retombent aussi vite qu’elles sont apparues dans le débat public. Dans une chronique sur France Culture faisant référence à la Coupe du monde de football au Qatar en 2022, le journaliste Guillaume Erner ironise à ce sujet : « Les Français ont donc boycotté le boycott. » Malgré la déferlante d’appels pour ignorer l’événement, 12,5 millions de téléspectateurs étaient devant leur télévision le soir du premier match de l’équipe de France. C’est le même nombre de Français que lors de la précédente compétition. Un exemple d’échec du boycott, probablement causé par le trop fort engouement populaire que représente le football, l’omniprésence des matchs dans l’espace public et le coût du renoncement à la sociabilité.

Consumérisme et individualisme

Boycotter n’est en effet pas toujours aussi facile qu’on le croit. Quand en 2001, les victimes du plan social de Danone appellent les consommateurs à s’engager par le boycott des produits de l’entreprise, c’est un parcours du combattant. Omniprésent et quasi incontournable dans les rayons, Danone détient plus d’une vingtaine de marques dans l’agroalimentaire, et il n’existe pas toujours de produits de substitution concurrents. Si le nom Danone est toujours présent sur l’emballage, il faut parfois traquer son infime référence en petits caractères à l’arrière du produit. Salué pour son ampleur inédite – à l’époque, 90 députés de la majorité signent un appel au boycott des produits de Danone –, ce sera un échec pour les salariés sur la sellette mais une véritable victoire d’image. En quelques mois, l’indice d’image de Danone chute de 60 points.

Il est difficile de mesurer les impacts du boycott, compte tenu de la difficulté d’établir des liens de causalité entre le boycott et la santé financière des sociétés. Les entreprises se gardent bien de rendre publics les effets financiers d’un boycott.

La difficulté à mesurer les impacts du boycott constitue une autre limite, compte tenu de la difficulté à établir des liens de causalité entre le boycott et la santé financière des sociétés. Les entreprises se gardent bien de rendre publics les effets financiers d’un boycott. Les détracteurs du boycott pointent également une forme de consumérisme politique inhérente à ce mode d’action. « Cette action collective s’accommode bien du développement des valeurs individualistes », nuancent Ingrid Nyström et Patricia Vendramin dans l’ouvrage Le Boycott (Presses de Sciences Po, 2015).

Le boycott et le mouvement international anti-apartheid

L’histoire a néanmoins prouvé les vertus du boycott. L’un des exemples les plus marquants étant la pression internationale sur le régime de ségrégation raciale en Afrique du Sud, alimentée par plusieurs décennies d’actions du mouvement international anti-apartheid, dont de nombreux boycotts sur la consommation. Le syndicat sud-africain, la Cosatu, multiplie les appels au boycott, relayés par les syndicats dans le monde entier. Le mouvement de solidarité finit par aboutir à la fin de la publicité pour le tourisme en Afrique du Sud, mettant ainsi l’économie sud-africaine en difficulté.

De nos jours, les vagues de boycott ont amené de grandes multinationales à mettre fin, totalement ou partiellement, à leur implication dans les territoires palestiniens occupés. C’est le cas de l’opérateur Orange, qui a cessé son accord avec l’opérateur israélien Partner Communications en 2016, à l’issue d’une campagne BDS longue de six ans. « La décision la plus considérable fut celle de l’Église presbytérienne américaine qui adopta en juillet 2004 une résolution appelant à un processus d’arrêt sélectif et progressif des investissements dans les entreprises qui ont une activité en Israël », se souvient Omar Barghouti. Avant d’expliquer : « Nous avons toujours résisté à la colonisation par la résistance civique, contrairement au mythe très répandu selon lequel la résistance palestinienne est uniquement une résistance violente et armée. »

Le succès d’un boycott ne tient pas seulement à son potentiel impact financier sur les entreprises. L’engagement concerne également les domaines sportif, culturel, universitaire et diplomatique. « En 2016, à Saint-Étienne, on a assisté au match où jouait l’équipe de football israélienne. En achetant des places, et avec nos seuls drapeaux et nos banderoles, on a mis la question palestinienne à un endroit où elle ne devait pas être », se souvient Monira.

Nouvelles barrières législatives

Son efficacité effraie d’ailleurs les principaux concernés. Le gouvernement israélien considère depuis de nombreuses années le mouvement BDS comme une menace stratégique et a approuvé en 2017 un plan prévoyant 72 millions de dollars pour lutter contre la campagne de boycott visant l’État hébreu.

En France, des citoyens ayant appelé au boycott des produits israéliens – en raison de la politique de l’État d’Israël à l’égard du peuple palestinien – ont été jugés en 2012 pour « discrimination contre une nation » et « incitation à la haine et à la violence », une peine punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Bien que condamnée en juin 2020 par la Cour européenne des droits de l’Homme pour avoir interdit l’appel au boycott des produits israéliens, la France persiste à y voir un délit.

Pourquoi un tel musellement ? « D’un côté, c’est une pression qui gêne les industriels, de l’autre, c’est une action qui échappe au contrôle des organisations traditionnelles », analyse le militant Serge Perrin dans son ouvrage Le Boycott, une arme citoyenne non violente (Alternatives non violentes, 2016).

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don