Parmi la pléthore d’articles qui ont été produits par des chercheurs en sciences sociales sur la crise du Covid-19, deux sujets ont été particulièrement investis : d’un côté, la prééminence (voire, pour quelques-uns, le retour) du rôle des États ; de l’autre, les initiatives citoyennes de partage et d'entraide. Ces deux formes d’action collective mettent au premier plan des logiques d’action collective émergentes encore méconnues : les « communs négatifs », c’est-à-dire des formes d’action collective d’une communauté qui se dote de droits, d’obligations ainsi que d’une gouvernance afin de ne pas utiliser ou produire une chose, ou bien de gérer collectivement une nuisance.

L’expérience de la lutte contre le Covid-19 nous offre l’occasion d’analyser les principes de fonctionnement des communs négatifs et leur articulation avec l’action collective coordonnée par l’État. Loin de s’agir d’un simple exercice académique, cette démarche nous semble fertile dans un contexte dans lequel la constitution de communautés de non-production (de déchets, de pétrole...), de non-usage (sacralisation d’espaces naturels) et de gestion d’un passif écologique pourraient apporter des réponses pour mieux habiter un monde en effondrement.

Un emboîtement de communs négatifs et “positifs”

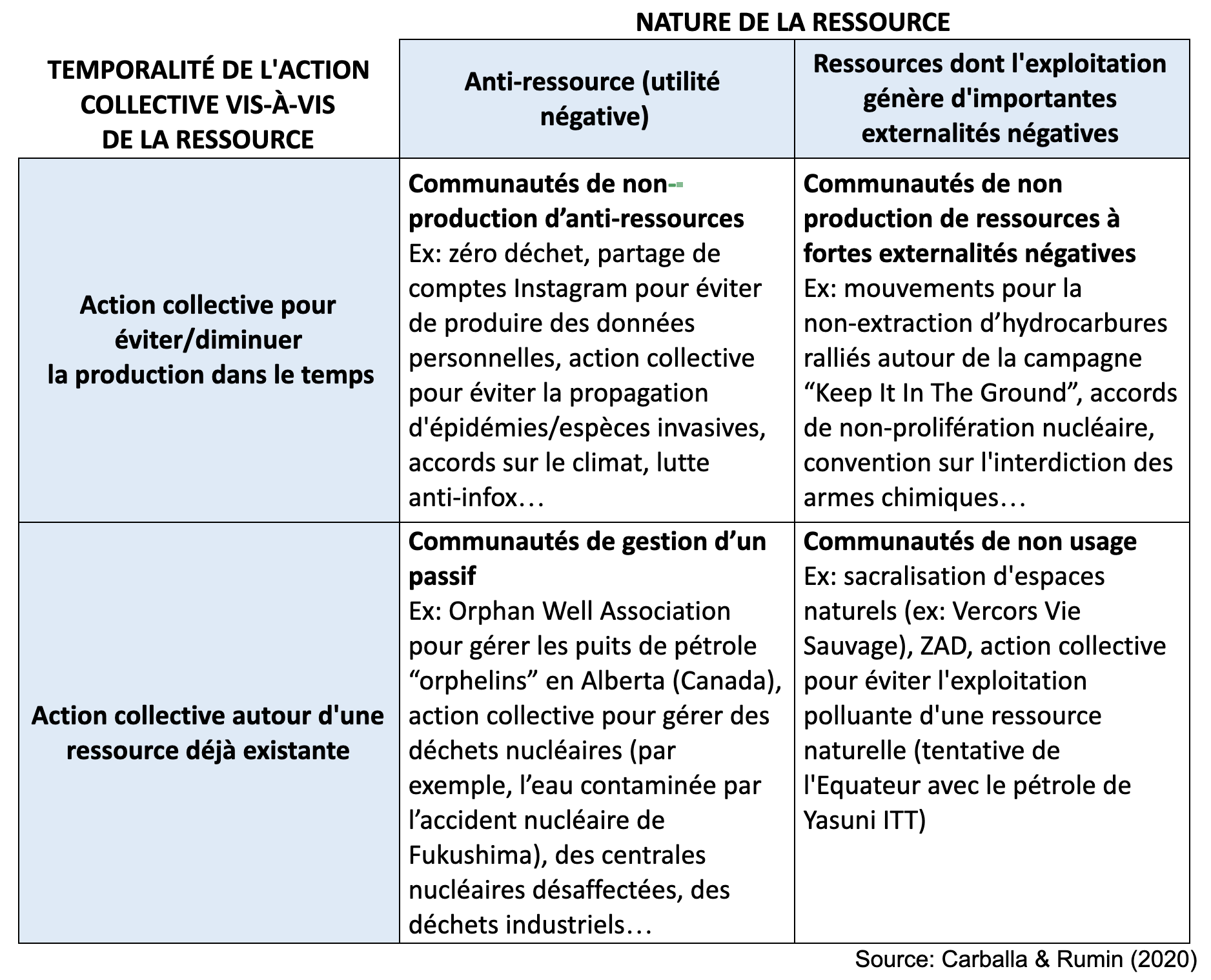

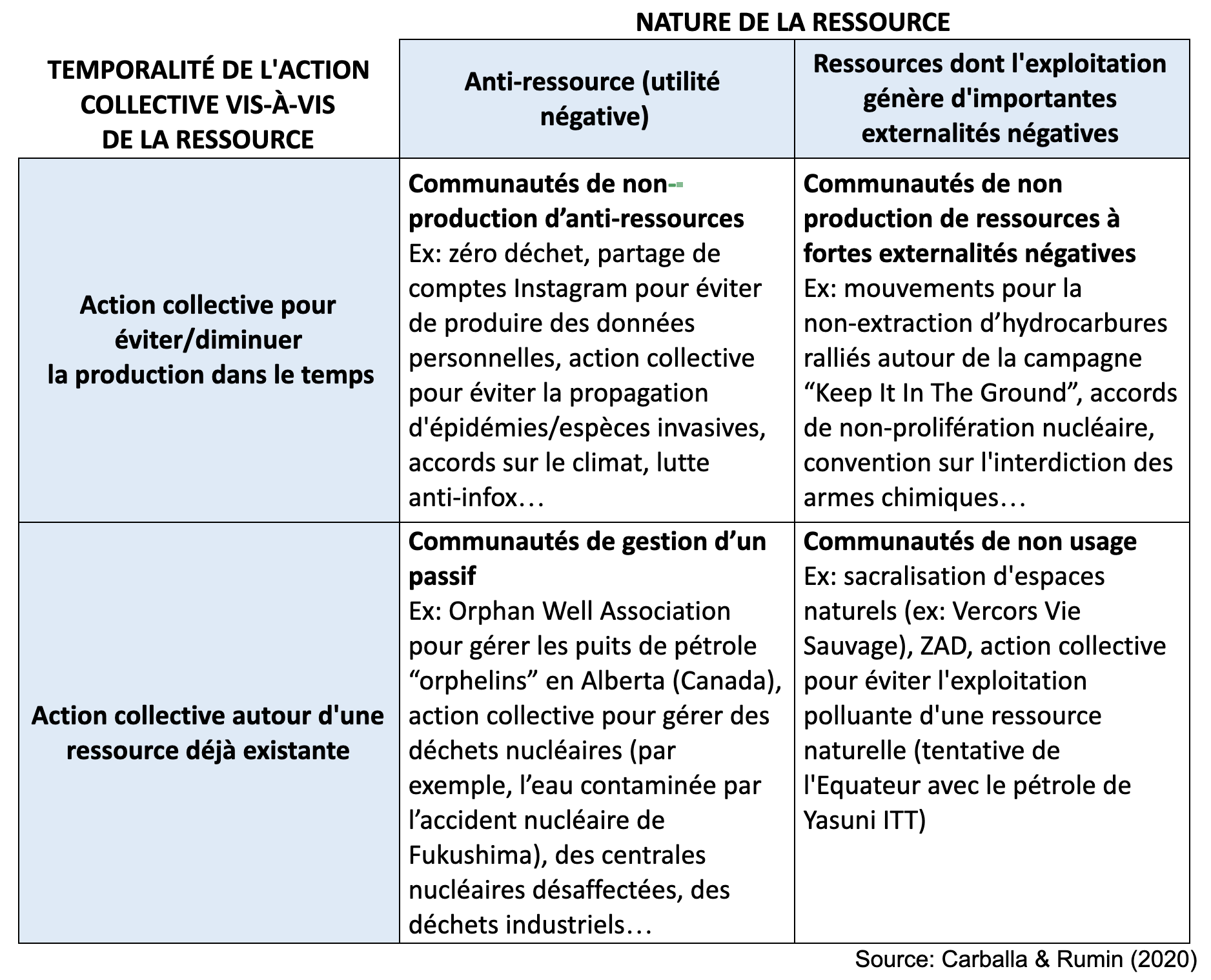

Comme le signalait le juriste spécialiste des communs Lionel Maurel sur Socialter, les communs ont trois caractéristiques : il s’agit d’une ressource partagée, gérée par une communauté et se donnant pour cela des règles et une gouvernance. Souvent, les ressources ainsi gérées apportent des effets positifs et sont d’une grande utilité comme pourraient l’être un lac, une forêt ou encore Wikipedia. Cependant, on voit également émerger des communautés qui se dotent de règles et d’une gouvernance pour prévenir les effets négatifs d’une production (la démarche zéro déchet, par exemple) ; ou pour les gérer collectivement lorsqu’elles existent déjà et ne peuvent pas être anéanties, comme l’a imaginé Alexandre Monnin en prenant l'exemple des centrales nucléaires désaffectées. On se trouverait ici en présence de « communs négatifs », dans la mesure où les communautés gouvernent collectivement une « anti-ressource » pour juguler ses effets négatif. Dans un récent article, nous étendons cette notion aux communautés qui se dotent de règles et d’une gouvernance pour ne pas exploiter des ressources à fortes externalités négatives (par exemple, les hydrocarbures) ou pour éviter de les exploiter, en les sacralisant et les retirant ainsi du champ des ressources (voir tableau ci-dessous). Le projet Vercors Vie Sauvage porté par l’association ASPAS s’inscrit par exemple dans cette démarche et vise à « acquérir des territoires naturels afin de préserver dans la durée des zones libres dans l’intérêt de la seule vie sauvage ».

Les différents types de communs négatifs

À l’aune de la pandémie actuelle, on constate tout d’abord que les réponses collectives données à la crise du coronavirus correspondent bien à la notion de communs négatifs, dans la mesure où des communautés se constituent à différentes échelles pour éviter de produire cette anti-ressource qu’est le virus. Pour cela, elles cherchent à éviter de produire des ressources à effets positifs (fruits du travail, interactions sociales...). En effet, des communautés (même éphémères) se sont constituée afin de se doter de règles collectives (implicites ou explicites) et éviter la diffusion du virus, appliquant par exemple la distanciation dans les supermarchés et dans les communautés d’entraide. Ces dernières nous intéressent particulièrement du fait qu’elles semblent émerger spontanément dans certains territoires et sont portées par des collectifs qui couvre un large pan du spectre politique. Face à la menace collective que représente le virus, des communautés se sont formées pour aider les personnes les plus vulnérables (personnes âgées à risque, personnes à mobilité réduite…). Nous voyons également émerger des communautés en ligne pour éviter la production d’une autre anti-ressource qui peut rendre service au coronavirus : les fake news.

Loin d’être les seules formes d’action collective non étatiques pour faire face à la crise, ces communs négatifs se sont développés en parallèle de communs « positifs ». Depuis le début de la crise, ces derniers se sont multipliés pour répondre à trois objectifs complémentaires aux logiques de non-production des communs négatifs cités plus haut : a) inciter les personnes à rester chez elles (gratuité de contenus audiovisuels, ebooks...), b) accélérer la lutte contre le virus (mise en commun de données entre scientifiques recherchant un vaccin ou des traitements) et c) améliorer la réponse à la crise grâce aux communs de la connaissance (mise en commun de données sanitaires, mouvements de makers libérant des contenus qui permettent de produire des masques).

Cette accumulation d’exemples nous montre tout d’abord que la réponse au coronavirus passe en partie par un emboîtement de communs négatifs et positifs. En outre, à l’image des huit principes qui définissent les communs positifs, selon l’économiste et prix Nobel Elinor Ostrom, les exemples cités ci-dessus nous permettent de formuler deux hypothèses de principes nécessaires au succès et à la pérennité des communs négatifs relevant de communautés de non-production.

Un premier principe consiste à pallier les effets négatifs que le non-usage ou la non-production de ressources positives (fruits du travail, sociabilité face à face, aller faire les courses…) entraînent. Les ressources audiovisuelles mises en commun, le partage de connaissances permettant de produire des masques ou visières ou encore les communautés d’entraide répondent à cette logique : pour éviter d’utiliser ou de produire des ressources, la communauté se met au service de chacun dans l’objectif de pallier les dommages que cela entraîne pour l’individu et pour ceux avec lesquels il interagit. Ce principe implique, comme dans les communs positifs, des droits et des obligations asymétriques entre individus, lesquels ne subissent pas de la même manière les effets nocifs du non-usage et de la non-production de ressources .

Un deuxième principe consiste à assurer la non-production de ressources négatives dans la durée. La mise en commun de connaissances permettant de produire des masques, un vaccin, ou encore d’éviter la diffusion de fakes news qui amèneraient une personne à faire circuler le virus, sont des actions collectives qui répondent à cette logique.

Les États au service des communs négatifs ?

Il ne nous aura pas échappé que l’institution en première ligne face à la crise sanitaire a été l’État. Autrement dit, l’emboîtement est double. L’action collective autour de l’anti-ressource qu’est le coronavirus nécessite à la fois la constitution de communs positifs et négatifs par des communautés auto-organisées à des échelles très variées et l’action collective centralisée qui passe par l’État. Ces deux logiques ne sont pas forcément contradictoires et peuvent même entretenir des liens vertueux. Il convient de commencer par se demander pourquoi elles se déploient en parallèle pour ensuite comprendre comment elles pourraient se compléter, au-delà du coronavirus, pour penser les communs négatifs de demain.

La vitesse et l’ampleur de la diffusion du virus explique que l’État ait pris en main la gestion de la crise sanitaire dans la plupart des pays. En effet, comme le montre Ostrom, lorsque l’action collective doit être rapide, elle se fait généralement de manière centralisée par l’État, plutôt que par des communautés auto-organisées, la constitution de communs étant souvent un long processus. Par ailleurs, étant donné que les communs nécessitent de faire appliquer ses règles pour être pérennes, et compte tenu de l’ampleur de la crise, l’État apparaît comme la seule institution capable et légitime pour appliquer les règles qui permettent de ne pas produire collectivement le virus. En ce qui concerne les deux principes avancés plus haut, l’ampleur de la crise impose aussi la coordination centralisée par l’État. Ne serait-ce que d’un point de vue économique, pallier le non-usage et la non-production de ressources économiques nécessite des formes de redistribution de ressources à l’échelle d’un pays que seul l’État peut entreprendre en quelques jours.

Mais jusqu’à quel point pouvons-nous compter sur ces coopérations, dans un contexte où la perspective d’un effondrement de notre société, et donc d’une possible déstabilisation des États eux-mêmes, devient de plus en plus vraisemblable ? La pandémie que nous traversons pourrait en effet s’inscrire, aussi bien par son origine écologique que par ses effets systémiques, dans la dynamique d’effondrement définie par Yves Cochet comme « processus à l’issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis à une majorité des populations par des services encadrés par la loi ». Cet effondrement est précipité par l’épuisement des ressources « positives » — raréfaction des minerais, dégradation de la qualité des eaux, disparition d’une partie des territoires submergés par la montée des océans, etc.; et par la probable multiplication « d’anti-ressources » aux effets négatifs. Pour ne prendre que quelques exemples, extrêmes mais parlants, le réchauffement climatique pourrait libérer des virus encore prisonniers du permafrost ; des incendies gigantesques, à l’image de celui qui a ravagé l’Australie en janvier 2020, pourraient se répéter. Plus encore, et comme le souligne la définition des collapsologues, le phénomène d’effondrement devrait s’étendre aux secteurs financier, économique, politique et social, allant jusqu’à provoquer la chute des institutions étatiques et des services qu’elles garantissent.

Dès lors, la perspective d’un effondrement systémique interroge à la fois la pérennité et la désirabilité des coopérations observées récemment entre États et communautés auto-organisées : un tel processus doit précisément révéler les dysfonctionnements des institutions étatiques, notamment des procédures démocratiques jugées trop lentes pour s’adapter à une situation d’extrême urgence. Comment donc anticiper cet effondrement en s’appuyant sur les services d’un État, alors même que c’est celui-ci qui menace de faillir ? Ces institutions étatiques et le modèle capitaliste ne sont-ils d’ailleurs pas plus résistants qu’il n’y paraît ? Doit-on, en cherchant à anticiper l’effondrement, se passer pour autant des outils prodigués par les administrations publiques à différentes échelles ? Le caractère mondial de la crise écologique ne nécessite-t-il pas une gouvernance globale dans laquelle l’État pourrait-être un moyen d’action efficace ?

La littérature effondriste mobilise alors la notion de « biorégion » (Cochet, Sinaï et Thévard, 2019), c’est-à-dire un territoire ne trouvant plus sa cohérence dans des frontières politiques et administratives, mais dans des caractéristiques environnementales. Ces biorégions, qui se doteraient chacune d’une constitution, seraient ainsi gouvernées par des communautés se regroupant en assemblées à différentes échelles, au sein même de chaque biorégion et entre elles – projet qui semble alors trouver un écho dans les communautés mexicaines zapatistes, qui expérimentent depuis plus de vingt ans une forme de gouvernement similaire, hors de tout cadre étatique. Cette proposition semble répondre à un contexte d’effondrement, tout en étant, en fonction des sensibilités politiques, désirable pour elle-même. Cependant, au cœur même de ce scénario biorégional, on peut imaginer la subsistance ou la nouvelle émergence de formes étatiques : quelles seraient alors leurs relations aux communautés auto-organisées ? Ces communautés s’érigeraient-elles en opposition ou en substitution à un État jugé néfaste en lui-même ou impuissant ? Peut-on imaginer au contraire une forme de coopération, dans laquelle l’Etat aurait pour mission d’encourager l’autonomie des commoners ?

Si des interrogations subsistent donc quant à la durabilité de l’État et la nature de sa relation à des communautés auto-organisées en temps d’effondrement, il n’en demeure pas moins que nos institutions font face à la nécessité de se réorganiser pour répondre à la catastrophe écologique. Il semble alors que les logiques d’action collective autour de communs positifs et négatifs constituent de premières pistes à poursuivre, pour tenter de limiter les dommages d’un tel phénomène et pour renouveler nos conceptions politiques dès aujourd’hui. Ainsi, l’Amazonie a été par le passé l’objet d’une logique de commun négatif, liant sept pays autour d’une promesse de préservation : dans un monde effondré, des engagements similaires et durables de non-usage et de non-production permettraient de protéger certains espaces et de préserver les populations de ceux présentant un potentiel danger – sites nucléaires ou industriels dont l’entretien serait mis en péril dans un contexte d’effondrement. Des politiques redistributives, relevant par exemple du rationnement (Szuba, 2016), permettraient alors de compenser les effets négatifs d’une non-production. Enfin, les logiques d’entraide et de coopération qui se sont multipliées durant la crise sanitaire sont appelées à être cultivées dans un contexte d’effondrement, et pourraient prendre la forme d’un partage d’informations et de ressources dites positives à l’échelle des individus, mais aussi des territoires.

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don