Au rayon électroménager, une cliente penchée sur les lave-linge interroge un employé. « J’ai un petit souci avec ma machine à laver. Donc je me suis dit : autant en racheter une. Vous me conseillez laquelle ? » La réponse est inattendue : « Aucune. » L’employé montre son badge : il n’est pas vendeur mais « dévendeur » et suggère plutôt de faire réparer l’appareil en panne. Ainsi commence l’un des quatre spots diffusés par l’Ademe en novembre dernier pour nous inciter à renoncer aux achats impulsifs d’électroménager, de vêtements et de téléphones neufs. Lancée à la veille du « Black Friday », cette inoffensive campagne a déclenché un véritable tollé. L’Alliance du commerce, fédérant grands magasins et marques de prêt-à-porter, et le syndicat patronal CPME ont immédiatement réclamé à grand cri le retrait des vidéos. Finalement maintenue, leur diffusion a été jugée « regrettable » par le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, et qualifiée en off de « connerie » par Emmanuel Macron.

Article issu de notre numéro 61, disponible en librairie et sur notre boutique.

La durée de vie de nos objets mérite pourtant qu’on s’y attarde. Car ils pèsent lourd dans notre empreinte écologique. En 1972, le rapport du Club de Rome (« Les Limites à la croissance ») identifiait déjà l’allongement de la durée d’usage des objets et la promotion de leur réparation comme des leviers de soutenabilité. En moyenne, les 2,5 tonnes de biens que possède chaque foyer français ont en effet nécessité l’extraction de 45 tonnes de matières premières. La fabrication d’un lave-vaisselle ou d’un frigo implique, à titre d’exemple, l’excavation de plus de 2 tonnes de matériaux (Ademe, 2018).

Le renouvellement régulier de nos biens alimente donc des processus d’extraction minière, gourmands en eau et en énergie, aux quatre coins du monde. Et leur fabrication a aussi un impact sur le climat : chaque année, 10 % de notre empreinte carbone est liée aux achats de biens manufacturés. Pour la réduire, il est impératif de rompre avec la surconsommation et de conserver autant que possible les objets que nous avons déjà. Ainsi, si tous les foyers français gardaient ne serait-ce que trois ans de plus leurs équipements électriques courants sur une décennie, l’émission de 15 millions de tonnes de gaz à effet de serre serait évitée... Soit l’équivalent des émissions nationales annuelles du secteur très carboné de la métallurgie.

« Nous devons réinstaller en France une culture de la sobriété, de la réparation et du réemploi », a réaffirmé Christophe Béchu à la suite de la polémique déclenchée par les spots de l’Ademe. Mais la « révolution des pratiques » que prétend soutenir le ministre de la Transition écologique risque de faire long feu si le problème n’est traité que sous l’angle de la responsabilité individuelle du « consomm’acteur ». Car notre négligence à l’égard des objets est le fruit d’une histoire longue et de puissantes logiques socio-économiques. S’occuper (à nouveau) de nos affaires est bien une question politique.

Obsolescence et crise de la sensibilité aux choses

Quand avons-nous cessé de prendre soin des choses ? Comme le rappelle l’historienne étasunienne Susan Strasser, autrice de Waste and Want (1999, non traduit), l’actuelle « culture du jetable » rompt avec la « culture de l’économie » qui a longtemps dominé les usages. « Tout au long de notre histoire, des gens de toutes classes sociales et de tous lieux ont fait preuve d’un respect quotidien pour les objets, le travail impliqué dans leur création et les matériaux avec lesquels ils ont été fabriqués, écrit-elle. Tout le monde était bricoleur dans la maison préindustrielle de l’époque des colonies américaines ; économiser et réutiliser les restes était une évidence. » De même, ajoute Susan Strasser, tout au long du XIXe siècle, les manuels américains de ménage témoignent de la multitude d’astuces de couture, de teinture, de chimie domestique utilisées, essentiellement par les femmes, pour prolonger la durée de vie des objets.

Les Français seraient-ils mûrs pour le « réoutillage convivial » qu’appelait de ses vœux en 1973 le penseur Ivan Illich ?

Mais, dans les années 1920, la naissance de la publicité, du design industriel et du marketing aux États-Unis révolutionne le rapport aux objets. Jusque-là, même un capitaliste de bon aloi comme Henry Ford ne jurait que par la solidité à toute épreuve de sa voiture la plus populaire : la Ford T. « Nous voulons que celui qui achète l’une de nos voitures n’ait jamais à en acheter une autre », proclamait-il ainsi en 1922. Pourtant, à la même époque, son concurrent General Motors repense la conception de ses Chevrolets sur le modèle de la mode et commence à sortir chaque année une collection au fuselage différent, à grand renfort de publicité. De l’automobile à l’hygiène, la logique de l’obsolescence bouscule alors rapidement les pratiques de consommation. Et la promotion du neuf et des produits jetables se fait au détriment des pratiques de maintenance ordinaires – affûtage des rasoirs, raccommodage, rapiéçage – désormais ringardisées. « En quelques années, des arts de faire ancrés dans de longues traditions paysannes et ménagères ont été relégués à la marge, explicitement dévalorisés, quand ils n’étaient pas franchement stigmatisés », soulignent Jérôme Denis et David Pontille dans Le Soin des choses (La Découverte, 2022).

L’obsolescence s’impose dans le quotidien des Européens après la Seconde Guerre mondiale. Les publicités envahissent la vie de tous les jours et, dans les années 1950, l’introduction du plastique massifie le recours au jetable. L’entreprise française Bic commercialise ses stylos à bille en 1950 et ses briquets jetables en 1973. Tandis qu’au milieu des années 1980, Fuji lance le premier… appareil photo jetable. « Les objets de notre monde sont donc anhistoriques, note le philosophe Gunther Anders, observateur des bouleversements techniques du XXe siècle. Ils ne viennent pas du passé et ne sont pas destinés au futur. »

Peu à peu, le travail manuel domestique s’efface des usages dans les pays occidentaux. « Ce que les gens ordinaires fabriquaient hier, aujourd’hui ils l’achètent. Ce qu’ils réparaient eux-même, ils le remplacent ou louent les services d’un expert pour le remettre en état », rappelle Matthew Crawford, dans son essai Éloge du carburateur (La Découverte, 2016). Au début des années 1990, les cours de technologie commencent à disparaître de l’enseignement secondaire aux États-Unis. Avec la mondialisation, l’heure est à la célébration d’un futur high-tech dématérialisé et les métiers de cols bleus de l’industrie semblent voués à l’extinction. « La disparition des outils de notre horizon éducatif est le premier pas sur la voie de l’ignorance totale du monde d’artefacts que nous habitons », analyse le philosophe-garagiste, défenseur des vertus émancipatrices du travail manuel.

Comme le résume la sociologue Geneviève Pruvost, autrice du Quotidien politique (La Découverte, 2021), « la norme occidentale contemporaine d’existence, c’est la méconnaissance des mains qui agencent, fabriquent et nettoient les objets de la vie quotidienne ». À ses yeux, la division extrême du travail, la déterritorialisation des échanges économiques et la généralisation de l’activité « à couvert », dans des espaces fermés aux regards, conduit à « l’oubli de la matérialité de ce qui nous fait vivre ».

Vers un réoutillage convivial ?

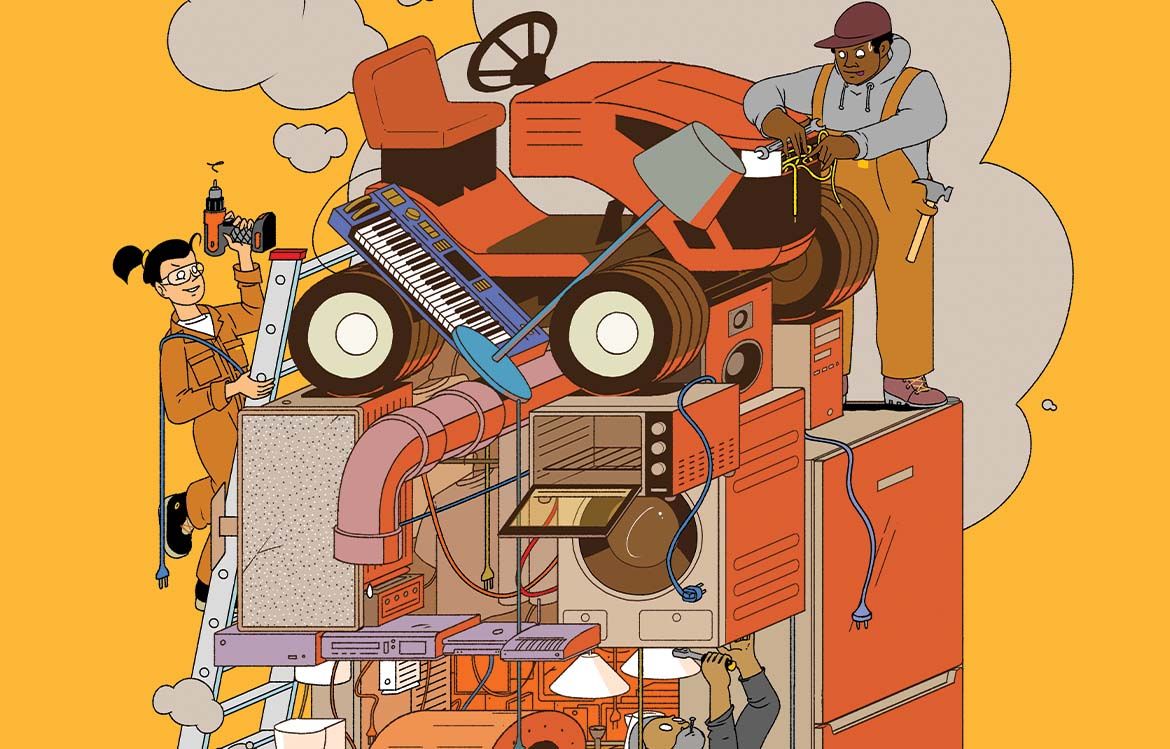

Cette « crise de la sensibilité aux choses », selon les mots des sociologues Jérôme Denis et David Pontille, toucherait-elle aujourd’hui à sa fin ? Les pratiques de Do It Yourself (lire notre article page 46) sont en tout cas revenues en force avec les confinements, confirmant un engouement préexistant pour le « faire » dont témoigne la prolifération de tutos Youtube dédiés au bricolage. Entretenir son vélo, réparer ses vêtements, retaper sa cafetière... les espaces collectifs et non marchands pour (ré)apprendre à bidouiller, tels que le réseau des repair cafés, les ateliers vélo (400 en France en 2021) ou les ressourceries associatives (200 en France en 2021), sont en plein essor.

Les Français seraient-ils mûrs pour le « réoutillage convivial » qu’appelait de ses vœux en 1973 le penseur Ivan Illich ? Ce critique de la société industrielle, dont l’œuvre a nourri la pensée écologiste post-68, dénonce à l’époque la dépendance croissante des hommes à l’égard d’institutions, d’experts et d’outils hors de leur contrôle. « Dans le système actuel d’usure programmée à grande échelle, quelques centres de décision imposent l’innovation à l’ensemble de la société et privent les communautés de base de choisir leurs lendemains », écrit-il dans La Convivialité (1973). Pour retrouver de l’autonomie, il est ainsi impératif à ses yeux de revenir à un outillage plus simple, qu’il qualifie de convivial. « L’outil est convivial dans la mesure où chacun peut l’utiliser sans difficulté, aussi souvent ou aussi rarement qu’il le désire, à des fins qu’il détermine lui-même. Personne n’a besoin d’un diplôme pour avoir le droit de s’en servir. ». Contre l’hyperspécialisation et la « programmation » des comportements, Illich valorise ainsi la capacité de chacun à prendre lui-même en charge ses besoins essentiels.

Cette aspiration à l’autonomie irrigue de nos jours les choix de vie des « alternatifs ruraux », de sensibilité libertaire, étudiés par Geneviève Pruvost. Aux marges de la société de consommation, ces derniers, souvent issus de la classe moyenne, développent une écologie de subsistance, axée sur la politisation de leur quotidien, de l’autoproduction alimentaire à l’éco-construction de leur logement. « La question de l’autonomie en termes de subsistance et de pouvoir est indissociable de la réappropriation matérielle de gestes élémentaires qui, d’accessoires, deviennent vitaux », analyse la sociologue dans Quotidien politique. La doctorante Fanny Hugues a de son côté enquêté sur les pratiques des « précaires ruraux » qui vivent de peu à la campagne (lire notre article page 22). La réparation et le bricolage, ancrés dans des réseaux d’entraide, constituent une des clés de leur mode de vie qui s’émancipe autant que possible de la sphère marchande. Une source d’inspiration, aux yeux de la chercheuse, « pour penser l’horizon souhaitable d’une société de la réparation et de la maintenance des objets ».

Rendre le monde réparable

Pour que ces pratiques, aujourd’hui marginales, se généralisent, des politiques publiques sont nécessaires, insistent les défenseurs du droit à la réparation (lire notre article page 36). Mais au-delà de l’extension des garanties, d’une fiscalité allégée sur la réparation, de l’accès aux pièces détachées… ne faut-il pas changer les objets eux-mêmes ? Car dans de nombreux cas, la réparation est rendue impossible, même aux bricoleurs de bonne volonté. « [S]’est développée depuis quelques années dans le monde de l’ingénierie une nouvelle culture technique dont l’objectif essentiel est de dissimuler autant que possible les entrailles des machines, déplore Matthew Crawford. Le résultat, c’est que nombre des appareils que nous utilisons dans la vie de tous les jours deviennent indéchiffrables. » Cette irréparabilité croissante de nos objets – qu’elle soit technique ou « logicielle » – n’a évidemment rien d’une anomalie. Car le « capitalisme opulent », pour reprendre les mots du penseur écologiste André Gorz, ne se soucie pas d’être « économe » et de faire durer la valeur d’usage de ses productions. La recherche du profit exige au contraire un gaspillage maximum. De ce point de vue, on peut ainsi considérer avec Gorz, à rebours de la perception commune, qu’en réalité, « l’efficacité est étrangère à la logique capitaliste »...

Il est donc temps, soutient Razmig Keucheyan dans Les Besoins artificiels (La Découverte, 2019) d’« étendre l’anticapitalisme aux objets ». Le sociologue marxiste appelle pour cela à généraliser quatre principes de conception durables : robustesse, démontabilité et modularité, standardisation (interopérabilité) et prise en compte en amont des évolutions techniques à venir. À la clé ? Des équipements conçus pour durer dans le temps, que Keucheyan qualifie de « biens émancipés ». Et l’horizon d’une société centrée sur la maintenance, soit « ce qui fait continuité », comme l’écrivent Jérôme Denis et Denis Pontille, dans Le Soin des choses. À rebours de l’obsession contemporaine pour l’innovation, aujourd’hui au centre des politiques publique

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don