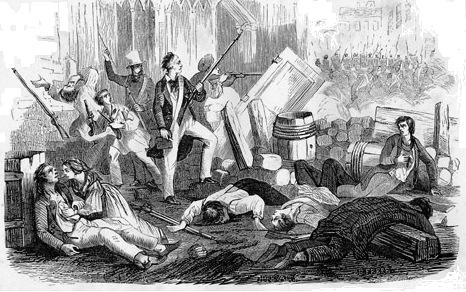

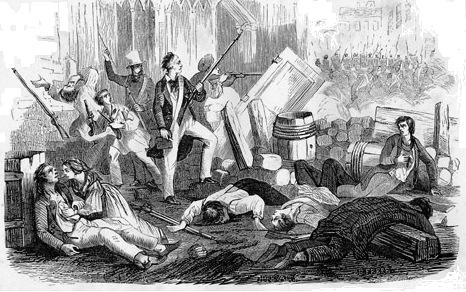

« Au printemps de 1832, quoique depuis trois mois le choléra eût glacé les esprits et jeté sur leur agitation je ne sais quel morne apaisement, Paris était dès longtemps prêt pour une commotion. Ainsi que nous l'avons dit, la grande ville ressemble à une pièce de canon ; quand elle est chargée, il suffit d'une étincelle qui tombe, le coup part. En juin 1832, l'étincelle fut la mort du général Lamarque. »

Victor Hugo, Les Misérables.

Les épidémies n’emportent pas seulement les corps, elles mettent les sociétés en tension et les Etats en danger. Les effets de choix politiques de longue durée s’y révèlent, comme la déconstruction obstinée du service public de la santé, mais aussi de l’appareil de production industrielle (notamment de matériel de santé), qui laisse de nombreux pays, dont la France, singulièrement démunis face au virus. Les institutions s’y trouvent mises à l’épreuve, et souvent le fossé entre les principes qu’elles professent et la réalité de leur pratique s’y donne à voir dans toute sa froide réalité.

C’est le cas de la démocratie, mot fétiche s’il en est. La démocratie telle que nous la connaissons, fondée sur l’élection de gouvernants supposés agir en faveur du peuple, est censée être le meilleur système politique, le mieux à même de protéger ses citoyens, de les consulter sur les décisions fondamentales, et de leur accorder une importance égale. Le coronavirus vient brutalement mettre cette supériorité démocratique en doute. Face à la pandémie, les Etats dits démocratiques, notamment la France, ne gèrent ni mieux, ni de manière plus démocratique, que les Etats dits autoritaires, en premier lieu la Chine. Alors que depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, et plus encore depuis la chute de l’URSS, les régimes démocratiques dominent la scène internationale, leurs difficultés à faire face à la pandémie affaiblit leurs prétentions hégémoniques.

C’est d’autant plus vrai que l’inefficacité des démocraties n’a pas eu comme contrepartie un plus grand investissement démocratique : si les Etats démocratiques n’ont pas mieux affronté la crise, ce n’est pas parce qu’elles auraient passé plus de temps à consulter les citoyens, ou à construire des politiques plus égalitaires. Au contraire, non seulement les réponses des démocraties n’ont pas été plus efficaces, mais elles n’ont pas non plus été significativement plus démocratiques que celles de régimes autoritaires.

De même qu’en 1832 l’épidémie de choléra avait révélé l’incurie de la monarchie de Juillet – et l’existence au cœur des villes d’une classe, le prolétariat, que la bourgeoisie laissait mourir dans sa misère – et failli emporter le régime par une insurrection, la pandémie actuelle révèle alors le vide des promesses démocratiques de nos régimes, mettant en danger l’idée démocratique elle-même.

Une reconfiguration des espaces politiques

La pandémie de Covid-19 distord notre horizon politique. Son caractère mondial nous rend inhabituellement attentifs à sa progression dans différents pays, aux réponses des différents gouvernements – et, par un jeu d’écho, à la manière dont notre propre pays est vu à l’extérieur. Mais le confinement restreint aussi drastiquement, dans la pratique, le champ de la réalité sociale vécue, nous poussant à nous investir exclusivement dans le foyer, l’immeuble, notre cercle familial et amical. A cette hyper-attention au très proche et au très lointain correspond une désagrégation soudaine de toute une série de niveaux intermédiaires.

Alors que la France connaît depuis le 5 décembre un mouvement historique de contestation, les engagements se sont brutalement effrités. Le 5 mars, des dizaines de milliers de travailleur.es et d’usager.es des universités et de la recherche ont manifesté dans toute la France ; le 6 et 7 mars une coordination nationale des facs et labos en lutte a rassemblée 500 délégué.es venu.es de toute la France ; les 7 et 8 mars des manifestations féministes déterminées et massives ont battu le pavé…

Tout ceci semble avoir entièrement disparu des préoccupations, notamment médiatiques, alors que les causes de ces mobilisations sont toujours présentes – comme en témoigne l’enfumage de Macron, promettant 5 milliards à la recherche sur 10 ans, une augmentation en-dessous des augmentations des années précédentes, et distribuée sous forme de primes, de contrats précaires et de financements de projets, prenant le contrepied de ce que les chercheur.es demandent.

La mascarade des élections municipales n’a pas intéressé grand monde, et les résultats n’ont fait l’objet d’aucun commentaire, ou si peu – contrairement au scandale sanitaire de leur maintien obstiné. Les partis politiques eux-mêmes semblent s’être murés dans le silence, et il faut tendre l’oreille pour entendre les syndicats, alors même que la continuité du travail est au cœur de la stratégie économique de crise du gouvernement.

Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existerait désormais pour nous que le plus local et l’échelle internationale. Mais l’espace entre les deux est occupé par un seul acteur, massif autant que martial : l’Etat, et en particulier le pouvoir exécutif. Privés de nos collectifs et de nos solidarités, nous, individus, sommes laissés seuls face à l’Etat, qui nous protège et nous soigne dans les hôpitaux, qui contrôle nos activités par la police, et surtout qui parle, par la bouche de ses chefs, nous disant comment nous comporter, et nous grondant si l’on ne réagit pas assez vite ou assez bien à ses consignes, dont le contenu change quotidiennement.

Mais jusque dans son omniprésence et dans la mise en scène frénétique de son activité, cet Etat révèle aussi ses faiblesses. Il ne peut même pas assurer des conditions minimales de sécurité à ses soignants, en fournissant masques et gel désinfectant. Mettre en œuvre le confinement de la population pose des problèmes logistiques massifs qui n’ont pas été anticipés.

L’Etat se trouve d’autant plus en tension que toutes ses actions, tous ses discours, sont attendus, examinés, scrutés. Puisque lui seul occupe l’espace national, tous les regards sont sur lui, dans les médias professionnels comme sur les réseaux sociaux. Les représentants oscillent alors en permanence entre recherche de publicité, au risque de montrer leur incompétence et l’impuissance de l’Etat, et culte du secret, au nom de la raison d’Etat, mais surtout pour masquer le fait qu’ils naviguent à vue. Pour prendre un seul exemple, de multiples réunions ont lieu, avec l’armée, avec des scientifiques, il faut montrer qu’elles ont lieu, mais il ne faut pas dire aux citoyens ce qui s’y dit, ou bien plus tard, trop tard, quand les décisions ont déjà été prises.

Cette centralité de l’Etat rend les dirigeants nerveux, et donc dangereux pour leurs citoyens. Ils prennent des mesures incohérentes, suspendent les libertés publiques, le code du travail, tout ce qui dans le droit pourrait encadrer leur action. Ils délaissent entièrement les cadres internationaux de discussion : l’ONU, l’Union européenne, toutes ces institutions supposément centrales dans la gouvernance contemporaine, et qui auraient toutes raisons de l’être face à une pandémie internationale, semblent simplement muettes, ou inaudibles. Chaque Etat européen décide de ses mesures dans son coin, comme si chacun avait, comme la Grande-Bretagne, fait son exit. La seule institution européenne que l’on entend, c’est la Banque centrale, qui active la planche à billets : lorsqu’il s’agit de la santé des entreprises, la coordination est possible ; mais qu’il s’agisse de la vie des habitants, et alors l’Etat reprend, seul, sa souveraineté la plus absolue.

Insurrection républicaine de 1832. Gravure.

L’absence de réponse démocratique au virus

Dans la gestion de cette crise, on peinerait à distinguer entre les réponses des Etats démocratiques et des régimes autoritaires, venant affaiblir encore un peu plus cette distinction si cruciale pour les dirigeants des démocraties occidentales. Dans les pays qui ont choisi des solutions dures de confinement généralisé, on trouve autant la plus grande puissance autoritaire mondiale, la Chine, que des démocraties européennes, qui plus est dirigées par des gouvernements socio-démocrates ou socio-libéraux : l’Italie, la France, l’Espagne. D’autres pays ont plutôt été, au moins dans un premier temps, dans un laisser-faire complet, comme les grandes démocraties libérales que sont les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, mais aussi des régimes plus autoritaires, comme l’Iran. D’autres pays ont pris des mesures de tests massifs et de quarantaine stricte des malades, des démocraties comme Taiwan et la Corée du Sud, mais aussi la bien moins démocratique Singapour.

Les réponses ont été variées, mais enjambent largement les typologies classiques entre régimes. Et une chose est certaine : les démocraties ne se sont pas montrées particulièrement plus efficaces, plus attentives à la santé de leur population, plus honnêtes dans leur communication ou plus soucieuses de la vérité que les régimes autoritaires. Pire : au moment même où Donald Trump ou Boris Johnson semblaient prêts à sacrifier des centaines de milliers de leurs citoyens et mettre en péril la sécurité sanitaire internationale, la Chine prétendait avoir vaincu l’épidémie et envoyait dans le monde entier des experts, des respirateurs et des stocks de masques.

C’est un pan central des discours de légitimation des démocraties qui s’effondre. Alors que les démocraties étaient censées se caractériser par un plus grand attachement aux principes à la fois politiques et moraux d’ouverture, de transparence, de solidarité, tout autant que par leur efficacité à prendre soin de leurs citoyens, la pandémie vient révéler qu’il n’en est rien. Dans la crise, les Etats dits démocratiques agissent avant tout comme des Etats, ni pires ni meilleurs que des dictatures, et non comme des démocraties.

Que voudrait dire, pour des Etats, agir en démocratie face à une pandémie ? Cela nécessiterait, a minima, que les citoyens soient réellement informés des choix possibles, qu’un débat public contradictoire puisse avoir lieu, que le pouvoir puisse être contesté dans ses décisions, voire que les citoyens soient associés au processus. Là est le sens d’une démocratie comme pouvoir du peuple, pouvoir de l’ensemble des citoyens : aucune loi, aucun acte du gouvernement, ne doit être étranger au contrôle des citoyens, et quand c’est possible à leur participation directe.

Il ne s’agit bien sûr pas d’éliminer, face à une crise sanitaire, la nécessité de prendre des décisions rapides et scientifiquement fondées : mais le moins que l’on puisse dire est que les dirigeants élus ont été d’une rare incompétence. Il n’est pas dit que le premier venu (ho boulomenos, n’importe qui, cette expression qui venait désigner, à Athènes, un citoyen pris au hasard), correctement informé par des scientifiques, aurait vraiment fait pire. En ce premier sens du mot démocratie, qu’on peut qualifier de politique, la démocratie comme pouvoir de l’ensemble des citoyens, les Etats dits démocratiques n’ont pas affronté la crise en utilisant des moyens démocratiques, mais les moyens, banals, qu’ils ont en commun avec tous les Etats, y compris les plus autoritaires. Par le secret, parfois le mensonge, sans contrôle ni des corps intermédiaires ni des citoyens, en prenant les décisions à quelques-uns, et en utilisant l’urgence bien réelle pour se faire attribuer des pouvoirs démesurés.

L’Etat contre les pauvres

Mais l’idée de démocratie comme pouvoir de l’ensemble des citoyens n’épuise pas les sens du mot. Il est un autre ensemble de significations qui donnent au mot un sens social : le demos, le peuple, vient aussi désigner la classe la plus nombreuse, c’est-à-dire les travailleurs, les pauvres, par opposition aux privilégiés, aux riches. Une démocratie est un régime qui agit en faveur des dominés, car il donne le pouvoir à la majorité, mais aussi parce qu’il vise la création d’une société plus égalitaire. Or, de ce point de vue, la gestion du gouvernement français apparaît comme encore plus radicalement anti-démocratique.

Alors que les entreprises sont massivement soutenues, que les personnes exerçant un métier d’encadrement sont invitées à faire du télétravail, que les bourgeois des villes ont pu tranquillement s’installer dans leurs résidences secondaires et leurs maisons de famille, le message adressé par le gouvernement aux travailleurs, et en particulier aux ouvriers, a été clair : l’économie doit continuer, et pour cela nous sommes prêts à vous faire prendre tous les risques. La ministre du Travail a osé accuser de « défaitisme » les entreprises du BTP qui voulaient mettre en pause les chantiers non prioritaires. Les transports publics continuent de charrier quotidiennement, sans véritable mesure de protection pour ces mêmes conducteurs qui étaient l’objet du plus bas mépris par le gouvernement il y a quelques semaines, des millions de caissier.es, de travailleur.ses du nettoyage, d’ouvrier.es, de livreur.es, de postier.es, d’éboueur.es, et bien sûr de soignant.es. Les effets des dominations de classe, mais aussi de race (beaucoup de ces métiers voient une surreprésentation de racisé.es) et de genre (les métiers plus féminins du soin sont sursollicités, sans parler du poids de la garde des enfants en l’absence d’école, qui retombe massivement sur les femmes), se trouvent alors démultipliés.

Le virus n’a que faire de notre classe, de notre race ou de notre genre, mais les modalités de sa gestion par le pouvoir restaure et amplifie l’ensemble des inégalités sociales. Les plus grandes capacités des riches, des hommes, des Blancs, à mobiliser des ressources leur permettant de s’extraire du travail, des transports publics, du soin des enfants ou des aîné.es, des courses dans des supermarchés bondés, tout en continuant à bénéficier du travail des pauvres, des femmes, des racisé.e.s va se transformer, face au virus, en plus grande chance d’échapper à la pandémie.

Le seul filet de sécurité égalisateur est alors le service public de la santé, où les cas graves sont traités indépendamment de ces considérations – ce même service public que les gouvernements successifs n’ont eu de cesse de casser. Mais en dehors de ce maillon essentiel, tout dans la gestion de la crise renforce le poids des structures de domination. C’est visible dans le choix de continuer à mettre les pauvres au travail, mais aussi dans la gestion policière du confinement.

Dans les quartiers bourgeois désertés, non seulement les supermarchés restent ouverts, et relativement peu fréquentés, mais la présence policière est quasiment nulle. On croise des joggers, des employé.es de commerces faisant une pause, des SDF, des livreurs attendant une course… Au contraire, les quartiers populaires des grandes agglomérations sont l’objet d’un contrôle policier tatillon, d’autant plus insupportable que c’est là qu’il y a des problèmes d’approvisionnement, de promiscuité dans les marchés et supermarchés et de concentration de la population dans les rues – puisque c’est là que la densité d’habitations est la plus forte, les appartements les plus exigus et la proportion la plus faible de privilégiés pouvant télétravailler ou partir à la campagne. C’est là qu’ont lieu les contrôles, là que vont tomber les amendes, là que vont être prises les images montrant comment l’Etat fait bien régner l’ordre. Car au contrôle policier s’ajoute le mépris de médias relayant avec complaisance des images de bousculades dans ces quartiers, des commentateurs fustigeant l’irresponsabilité des pauvres et bien sûr des gouvernants faisant porter la responsabilité morale du confinement aux gens soi-disant indisciplinés, pour mieux camoufler leur culpabilité directe dans l’étendue de la catastrophe.

Que restera-t-il de nos démocraties ?

Les personnes, certainement majoritaires parmi les dirigeants, qui n’en ont cure de la démocratie et de ses valeurs égalitaires, ne voient peut-être pas le problème. Mais il faut prendre la mesure de ce basculement : le fait que les démocraties auto-proclamées ne se soient pas montrées plus efficaces qu’un régime autoritaire face à l’épidémie fait peser un danger véritable sur l’idée démocratique. Que le président élu des Etats-Unis envoie des centaines de milliers d’Américains au casse-pipe quand le secrétaire général du Parti communiste chinois envoie dans le monde entier experts et matériel, après avoir vaincu l’épidémie dans son pays, cela n’a rien d’anodin.

On pourra sourire au retournement bienvenu de l’histoire, voire le saluer, par anti-impérialisme ; ce serait sous-estimer le danger réel que ce retournement fait peser sur la démocratie, non pas comme régime fondé sur l’élection des dirigeants, mais comme idée d’un pouvoir exercé par le peuple et pour le peuple. Le fait que les démocraties aient fait si peu de cas de l’avis des citoyens, comme le fait qu’elles aient si souvent, comme en France, pris des décisions qui mettent en danger les pauvres, les dominés, et protègent les entreprises et les riches, affaiblit encore le sens du mot démocratie.

La démocratie, comme idée et comme pratique, a besoin que les gens y participent, y adhèrent, y croient. Et pour cela, il faut que la démocratie ait une substance, bien au-delà de l’élection ponctuelle des gouvernants, surtout quand le niveau de désagrégation des partis politiques permet à des Trump ou des Macron d’arriver au pouvoir. Si un virus suffit à éliminer toute spécificité des régimes démocratiques, toute valeur des principes démocratiques, il n’y a aucune raison que les gens y accordent de l’importance, surtout quand des régimes autoritaires se montrent plus efficaces dans la protection de la santé de leurs sujets. Le coronavirus ne met pas en danger la démocratie ; mais nos dirigeants, face au coronavirus, sont en train de sacrifier la démocratie pour dissimuler leur incompétence et se maintenir au pouvoir.

Organiser entre nous la solidarité, se battre pour les services publics est plus que jamais nécessaire. Mais face au danger que représentent nos dirigeants pour nos santés autant que pour l’idée démocratique, ce n’est pas suffisant. Nous ne pouvons remettre ces questions à l’après, à la fin de l’épidémie. Il faut, dès maintenant, rappeler les gouvernants à l’ordre, le seul ordre qui vaille en démocratie : celui du peuple.

Texte issu du site personnel de Samuel Hayat.

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don