La Silicon Valley nous vend un futur où les voitures autonomes et les drones cohabiteront harmonieusement avec des piétons au nez chaussé de lunettes de réalité augmentée. L’industrie polluante aura cédé le pas à des services dématérialisés et des moteurs électriques ronronnants. Et le numérique aura fait du monde « a better place »… Mais si ce n’était pas le cas ? « Nous avons été gâtés par toute cette énergie gratuite. La croissance actuelle de l’infrastructure d’internet n’est pas soutenable. Dans 50 ans, nous serons heureux si nous pouvons encore utiliser les fonctionnalités basiques du réseau, comme consulter des sites web ou envoyer des e-mails », annonce Kris De Decker, journaliste et fondateur du site de référence Low-tech Magazine lancé en 2007.

Article publié dans notre hors-série « L'avenir sera low-tech » en 2018, disponible en PDF sur notre boutique.

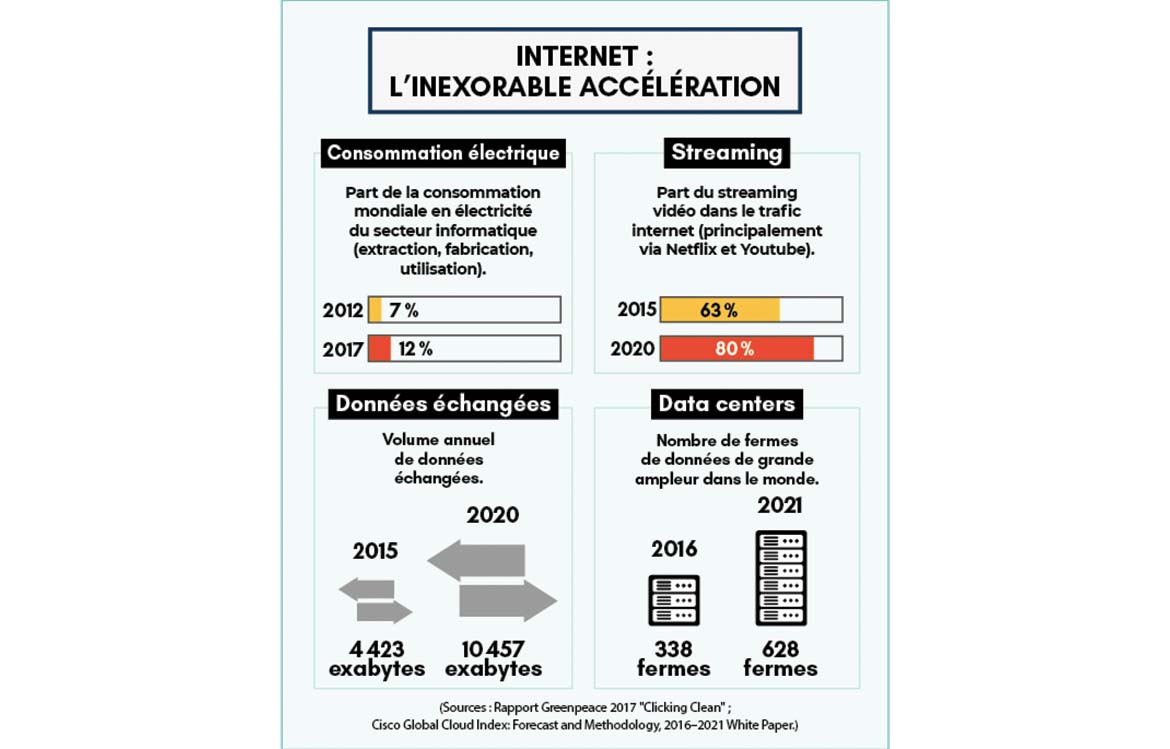

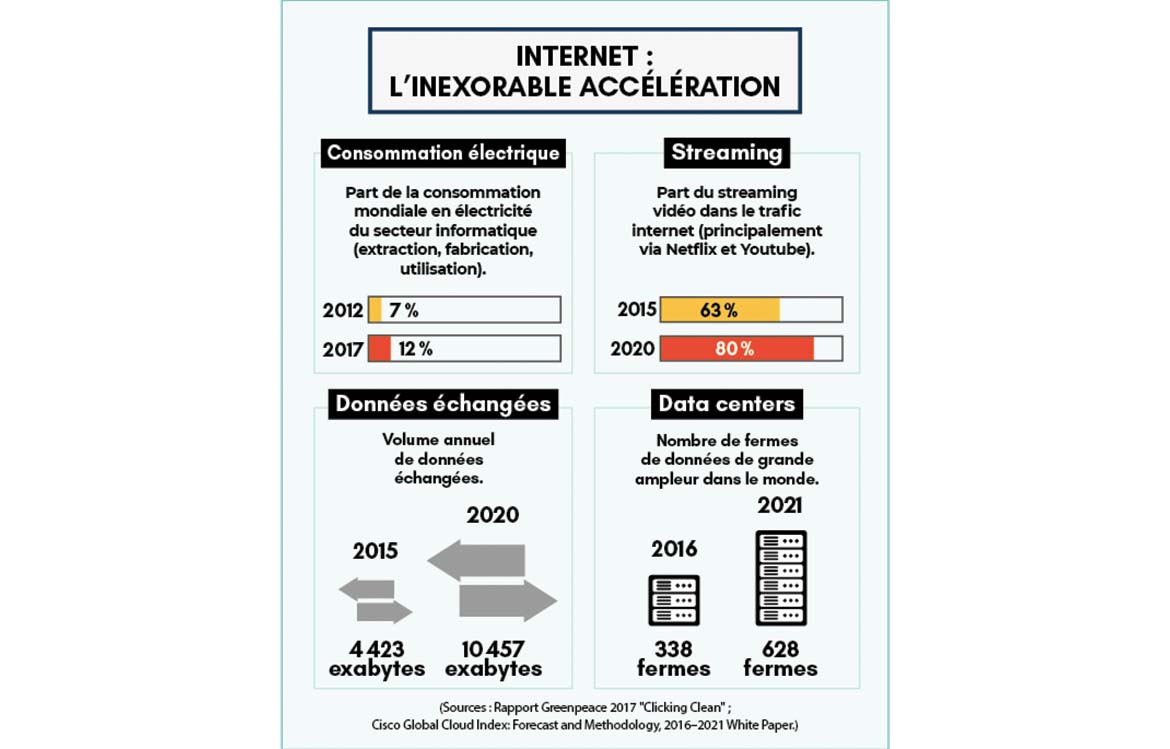

Selon lui, internet tel que nous le connaissons ne dépassera pas le milieu de notre siècle. La faute à l’épuisement des gisements d’énergies fossiles et de matières premières. « Le fait est que nous sommes sur une trajectoire exponentielle en termesde pollution et de consommation d’énergie, explique Maxime Efoui, ingénieur au Shift Project et co-auteur d’un des (rares) rapports sur l’impact environnemental du numérique. Le numérique, ce n’est pas du virtuel, du nuage. Ou alors c’est un nuage de gaz à effet de serre… Si on compte les terminaux et toute l’infrastructure du réseau mondial, le secteur a doublé son impact depuis 2013 et représente 3 à 4 % des émissions, soit un peu plus que l’aviation. Et au rythme de croissance actuel, nous atteindrons 7 à 8 % d’ici 2025. C’est autant que le secteur automobile ou l’Inde ! »

La grande accélération

« Le numérique représente déjà 10 % de la consommation électrique mondiale, et ça augmente à raison de 5 à 7 % par an », renchérit Françoise Berthoud, ingénieure au CNRS et fondatrice du groupe de recherche EcoInfo qui se consacre à l’informatique responsable. Environ 30 % de cette consommation est imputable aux terminaux – les ordinateurs, téléphones et objets connectés ; 30 % provient des data centers et 40 % du réseau – les câbles sous-marins et les tours de téléphonie notamment.

« S’il n’y avait que l’électricité consommée, le numérique ne ferait pas pire qu’un autre secteur, précise Françoise Berthoud. Mais il faut ajouter la pollution liée à l’extraction des métaux, comme le cuivre, l’étain ou les terres rares, qui vont connaître leur pic de production dans les prochaines années. Et le problème de leur dispersion dans la nature ! Car il n’y a pas de recyclage ni de filière contrôlée pour 80 % de ces déchets. L’essentiel part en Afrique ou dernièrement en Thaïlande pour y être brûlé en plein air. » Mais la majeure partie de l’impact est encore ailleurs. « Le numérique entraîne toute la société dans une forme d’accélération. Les procédés industriels et extractifs deviennent plus efficients, la productivité des employés augmente. On complexifie la moindre machine et on la rend irréparable. Pourquoi mettre un écran dans un abribus quand une simple feuille de papier avec les horaires fait le travail ? Au final, on crée toujours de nouveaux besoins et de nouveaux déchets. »

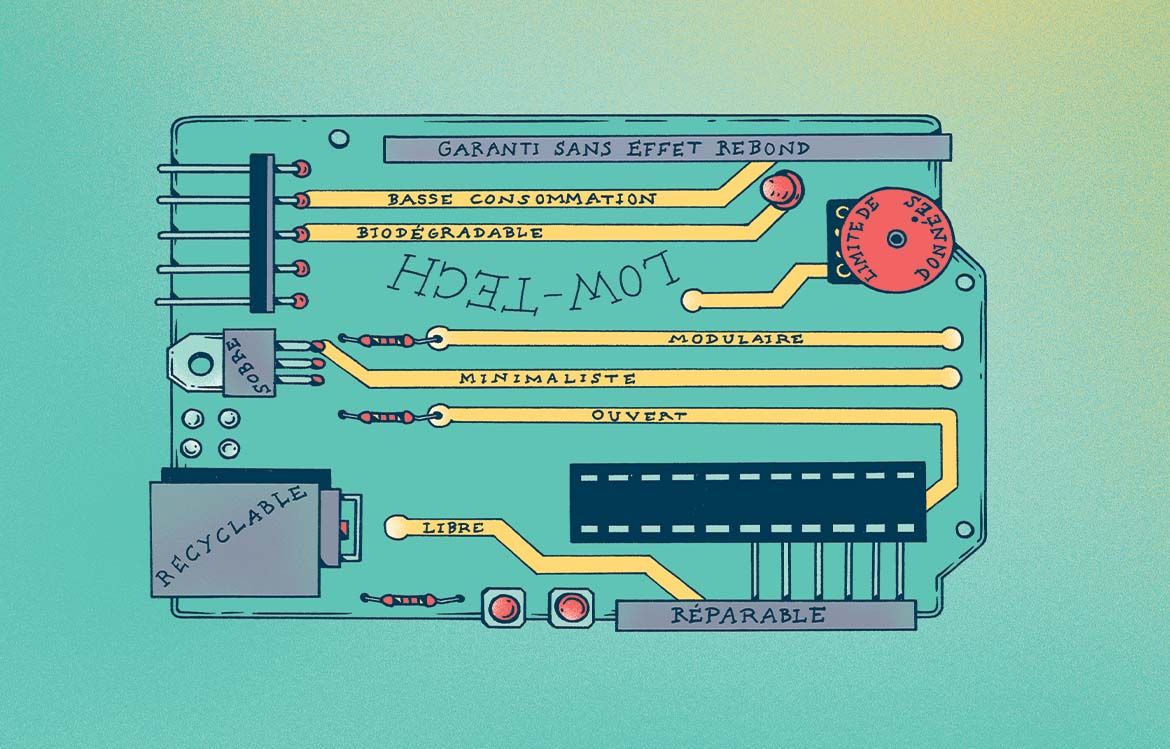

Échapper à l’effet rebond

Selon certains, le numérique est censé permettre ou a minima faciliter la transition écologique. « C’est un des mythes de la croissance verte, explique Kris De Decker. On ajoute de l’électronique dans des produits pour les rendre efficients, par exemple dans un lave-linge pour économiser l’eau chaude. Mais en faisant cela, on rend leur usage plus abordable et on les utilise donc davantage. Leur production est aussi plus polluante. Au final, le bilan est négatif. C’est ce qu’on appelle l’effet rebond. » Un phénomène que l’on retrouve dans tous les secteurs, et qui explique l’impossibilité de contenir la consommation énergétique mondiale.

« La vidéo représente 80 % de la croissance du trafic de données et Netflix pèse déjà pour 15 % du trafic mondial », détaille Maxime Efoui du Shift Project. Demain, la voiture autonome fera exploser ce bilan. Selon le président d’Intel, Stéphane Nègre, 1h30 de conduite autonome génère 4 To (soit 4 000 Go) de données, l’équivalent de 3 000 personnes surfant une journée sur internet – quoiqu’une partie de ces To de données soit traitée en interne sans être envoyée dans le cloud. « C’est toujours la même histoire. Plus on a d’infrastructures, plus on crée de la donnée et plus on a besoin d’infrastructures », résume Maxime Efoui.

Mais comment sortir de ce cercle vicieux ? La solution serait-elle à rechercher dans la démarche low-tech, c’est-à-dire une conception raisonnée, résiliente et accessible de la technologie ? « C’est une idée géniale et super excitante, s’enthousiasme Frédéric Bordage, consultant en éco-conception informatique et fondateur de Green IT. Elle nous oblige à être ingénieux et à tirer la quintessence des technologies actuelles comme le réseau 2G. C’est vraiment une question de choix politique, in fine. Est-ce qu’on veut vraiment considérer le numérique comme un outil de résilience pour l’humanité ? Ou continuer la fuite en avant vers des écrans de plus en plus géants et des frigos connectés ? » Malheureusement pour la résilience, il n’existe pas encore d’électronique « écolo » ou même produite localement. « La high-tech est par définition l’opposé de la low-tech, rappelle Kris De Decker. Il vous faut des machines ultra chères et précises, des composants et des matièrespremières venus de l’autre bout du monde. Vous travaillez sur de grands volumes avec de très faibles marges, c’est pourquoi tout l’assemblage est localisé en Chine. » Reste à voir quelles sont les marges de manœuvre pour insuffler une démarche low-tech dans le numérique.

Raisonner matériel et logiciel

L’une des pistes pour rendre l’électronique plus sobre est de rendre les circuits imprimés plus recyclables, car ils représentent 8 % des 50 millions de tonnes de déchets électroniques générés en 2018 et sont bourrés de métaux rares et précieux. C’est ce que tente la start-up anglaise Jiva, qui a mis au point la Soluboard. Une carte en fibres de lin et plastique biosourcé, en lieu et place de la fibre de verre et de la résine époxy habituellement utilisées, qui se dissout dans un verre d’eau chaude et permet ainsi de récupérer plus facilement les composants et les pistes de cuivre du circuit imprimé. Une solution encore en attente de brevet mais dont les inventeurs assurent qu’elle sera compétitive côté prix. « On pourrait aussi être moins exigeant envers nos composants, avance Frédéric Bordage. Un ingénieur indien, Avinash Lingamneni, a mis au point des processeurs “imprécis”. C’est-à-dire qu’ils ont moins de mécanismes de correction d’erreurs, ce qui les rend jusqu’à 15 fois moins énergivores. Ça fait quelques petits bugs sur l’écran mais on ne voit presque pas la différence. »

S’il n’y a pas encore d’électronique low-tech sur le marché, quelques marques pionnières essaient de rendre leurs produits plus durables. C’est le cas de Fairphone, une start-up néerlandaise qui a produit à ce jour deux smartphones, dont le dernier s’est écoulé à 100 000 exemplaires depuis son lancement en 2015. Entre autres avantages, les téléphones sont conçus pour être réparables par leurs propriétaires. On peut aussi citer Why! Open Computing, une entreprise suisse qui développe des ordinateurs portables réparables facilement – ce qui était la règle chez les constructeurs d’ordinateurs il y a encore quelques années – mais dont les prix sont supérieurs d’environ un tiers à ceux du marché. Difficulté pécuniaire contournable en louant son appareil auprès de Commown, une coopérative française spécialisée dans les appareils numériques éco-responsables.

Rationner les données

Si les marges de manœuvre restent limitées sur les terminaux, quid du volume de données échangées en réseau ? Si l’on veut rester sous la barre des 1,5 °C de réchauffement planétaire, il nous faudrait – entre autres choses – diviser par 4 les émissions liées au numérique, et notamment diviser le flux vidéo consommé par 3, selon une étude du cabinet B&L Evolution reprise par Novethic . « On pourrait imaginer un rationnement des données, explique Françoise Berthoud. Dans la plupart des pays, on paie l’ADSL au gigaoctet, comme pour le téléphone. Mais ça limite l’égalité sociale pour l’accès à l’information. » Kris De Decker renchérit : « Si on veut échapper à l’effet rebond, on n’a pas besoin d’efficience, il nous faut des limites. C’est comme une voiture : il est interdit d’aller au-delà de 130 km/h car c’est irresponsable et polluant. Ça devrait être la même chose pour les données. »

Lui-même s’est appliqué ce principe de manière expérimentale en éco-concevant son site internet. « La moindre page pèse aujourd’hui environ 2,3 Mo. J’ai tenté de diviser ce chiffre par deux, et j’ai réussi à le faire par dix. » Le résultat est un site très sobre, voire minimaliste. Le texte apparaît sur un fond blanc avec une police par défaut. Et les images sont compressées au maximum selon la technique du « dithering », qui les réduit à 4 teintes de noir et blanc, parfois colorisées pour donner un effet pop-art. Dans un coin de la page, un indicateur annonce la charge restante. Car le site de Low-tech Magazine est hébergé sur un Raspberry Pi connecté à une batterie et un panneau solaire. « J’ai fait ce choix car je voulais matérialiser la consommation électrique et réintroduire une conscience des limites naturelles chez l’internaute. Le panneau est sur mon balcon et même si j’habite Barcelone, il ne fait pas toujours beau et parfois le site tombe en panne. » Et reste totalement inaccessible une dizaine de jours chaque hiver.

Une démarche qui a inspiré un designer français, Gauthier Roussilhe. « J’ai réussi à faire passer mon site personnel de 220 à 13 Mo ! J’ai commencé par virer Wordpress qui est une usine à gaz, même s’il existe des thèmes très légers comme Susty qui ne pèse que 16 Ko. J’utilise un CMS qui s’appelle Kirby, qui est beaucoup plus accessible et permet de gérer des pages statiques. J’ai aussi compressé mes images et vidéos. Et retirétout le tracking et la publicité, qui peuvent représenter jusqu’à 75 % du poids d’un site. Toute ma méthode est en ligne. » Le site allégé est beaucoup plus rapide à afficher, même sur de vieux appareils.

Se réapproprier la technologie

Mais ne peut-on pas aller plus loin dans une infrastructure internet low-tech ? Pourrait-on diminuer le poids des dorsales de l’internet et surtout du cloud qui dépend des fermes de serveurs de la Silicon Valley ? « Il y a une piste très intéressante à explorer autour des réseaux mesh. Si on ouvrait tous nos réseaux wi-fi, on pourrait se passer de la 3G et de la 4G en ville et ce, sans perte de vitesse », assure Kris De Decker. On peut aussi se tourner vers des fournisseurs d’accès associatifs, comme les membres de la French Data Network (FDN), qui défendent un accès citoyen et non-filtré à internet. Pour reprendre la main sur ses données, on peut choisir de les auto-héberger comme le fait Kris De Decker, ou comme le propose la start-up française Cozy Cloud, toujours à l’aide de Raspberry Pi. Si on n’est pas bricoleur, il existe enfin CHATONS, le « Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires », qui se présente comme une « Amap de la donnée » et permet d’héberger son site, son serveur ou e-mail au sein d’une structure locale associative. « Il y a une convergence très forte entre l’esprit low-tech et celui du logiciel libre et open source, note Kris De Decker. L’enjeu, c’est la réappropriation de l’outil. La liberté de pouvoir en disposer librement, de le réparer, l’améliorer et le repartager. C’est une question de résilience. »

Quoique les marges de manœuvre restent faibles concernant les terminaux et les infrastructures, ces réflexions autour d’un réseau résilient semblent urgentes compte tenu de la trajectoire écologique en cours. « Si l’énergie vient à manquer, si des câbles sont endommagés, si des serveurs sont hackés, on perdra l’accès à énormément de données. L’infrastructure se détériorera en quelques années et on n’aura même pas la documentation pour la réparer », prévient Kris De Decker. « Il faut dire les choses : le monde tel qu’on le connaît est en train de s’effondrer, alerte Frédéric Bordage. La question n’est pas de savoir si le numérique est bien ou mal – un jugement de valeur ne fait pas avancer la question – mais de savoir comment utiliser le numérique pour assurer notre résilience. »

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don