Votre livre a été rattrapé par l’actualité et l’élection de Donald Trump. Comment analysez-vous la défaite de Kamala Harris ?

Il faut rappeler en premier lieu que les classes populaires sont en souffrance, aux États-Unis comme partout ailleurs. La précarité économique et le coût de la vie n’ont cessé d’augmenter. C’est devenu irrespirable. Donald Trump a été le seul à s’adresser à cette souffrance. Certes, ses solutions sont illusoires et ne vont soulager personne mais son discours a rencontré un écho. A contrario, toute la campagne de Kamala Harris a été bâtie autour de la célébration de la joie, d’un discours consistant à dire « nous avons fait du bon boulot », « tout va bien ». Il y avait bien quelques propositions sur l’imposition des plus riches et la défense du droit à l’avortement mais aucun appel à un changement radical.

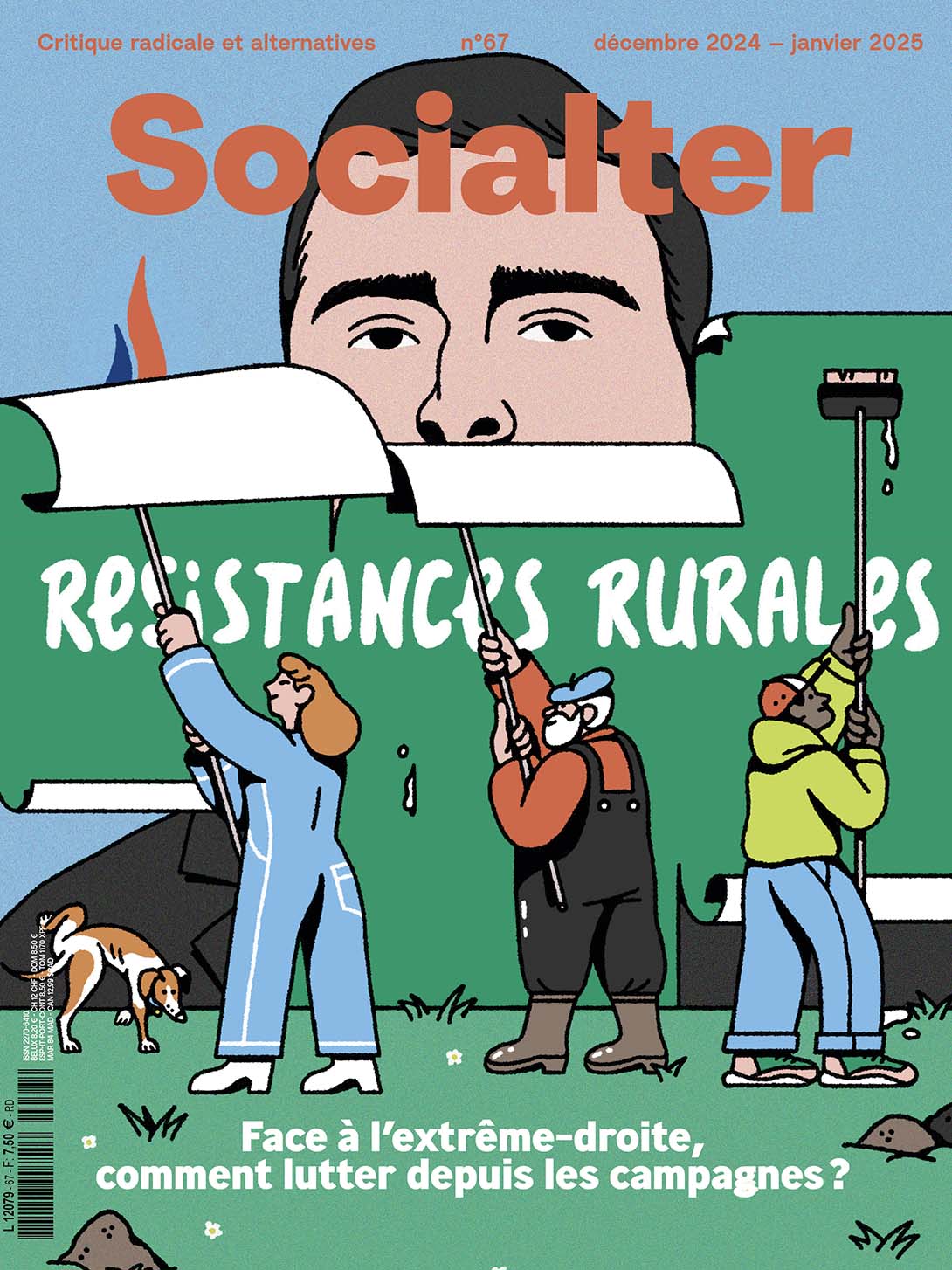

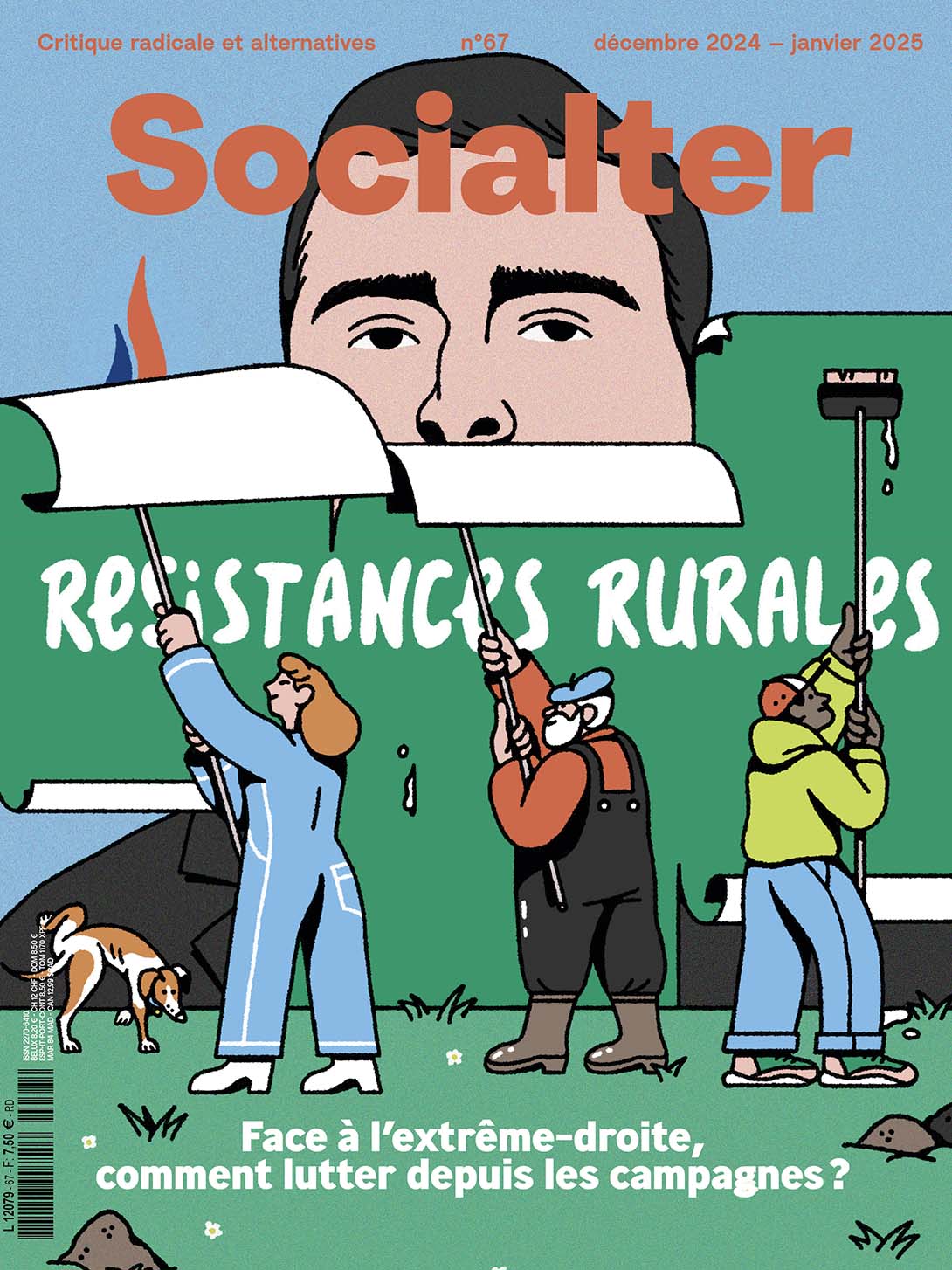

Entretien issu de notre n°67 « Résistances rurales », disponible sur notre boutique.

Quand un candidat vous dit que le modèle social ne marche pas, qu’il est cassé et qu’il va le réparer, alors que l’autre s’enorgueillit de sa réussite, c’est le premier qui l’emporte, c’est aussi simple que cela. Cette défaite n’est d’ailleurs pas seulement la défaite de Kamala Harris mais celle de l’ensemble du Parti démocrate. Ces élections montrent à quel point les classes populaires, les travailleurs, se sont sentis méprisés par les Démocrates.

Si Kamala Harris a fait une campagne au centre, technocratique, en oubliant les plus modestes, c’est parce que ses grands donateurs le voulaient [la candidate démocrate a levé plus d’un milliard de dollars pour sa campagne avec des dons importants venus de la tech, des banques et des assurances, ou encore du secteur de la santé, NDLR]. Ces donateurs ne sont pas effrayés par Donald Trump, ils sont effrayés par toute perspective de redistribution de la richesse. Le Parti démocrate est profondément corrompu et je pense qu’il doit disparaître.

La même histoire se répète sans fin. On tente de le changer. J’ai moi-même soutenu la candidature de Bernie Sanders aux primaires en 2021. Mais on n’y parvient jamais. Il faut qu’une troisième force émerge, une véritable force de gauche.

Ce poids des grands donateurs explique-t-il selon vous que Kamala Harris ait délaissé la lutte contre les inégalités, les enjeux liés au climat ou bien encore la régulation de la Big Tech ?

Tout cela a été documenté, notamment dans des enquêtes du magazine Rolling Stone. Au début de sa campagne, elle a promis une augmentation des impôts sur les grandes entreprises, plus de régulations pour la tech, et elle a reculé sur tous ces sujets sous la pression de ses donateurs. Petit à petit, sa campagne s’est vidée de tout contenu. Elle s’est mise à défendre une « économie de l’opportunité ». Mais qu’est-ce que cela signifie ? Quand mon fils m’a demandé de quoi il s’agissait, je n’ai pas su lui répondre.

« Si Kamala Harris a fait une campagne au centre, technocratique, en oubliant les plus modestes, c’est parce que ses grands donateurs le voulaient »

Si je suis incapable d’expliquer cela à un gamin de 12 ans, il y a un problème. Les Démocrates étaient convaincus qu’il y avait un grand nombre de Républicains modérés qui ne voulaient pas de Donald Trump et qu’il fallait miser là-dessus. Tant pis s’ils perdaient une partie du vote des plus jeunes, s’ils sacrifiaient le vote arabo-musulman en ne dénonçant pas ce qui se passait à Gaza, tant pis s’ils n’offraient rien de concret à leur base, cela pourrait tout de même marcher.

Il n’y a eu aucun rôle pour la frange la plus à gauche du Parti démocrate dans cette campagne, ils ne voulaient pas de nous. Ils voulaient au contraire nous renier. Et ils se sont trompés. En réalité, ils avaient besoin de leur base et elle s’est détournée d’eux pour voter Donald Trump.

Certains ont pu être surpris par le vote latino-américain : à 45 % pour Donald Trump, soit 12 points de plus qu’à la dernière présidentielle…

Cette idée que les Latino-Américains et les Afro-Américains seraient tous progressistes et acquis au Parti démocrate est une illusion. Les Cubains en Floride votent massivement pour la droite, et depuis longtemps, pourquoi seraient-ils les seuls à le faire ? Les électeurs se sont rebellés contre cette catégorisation, cette essentialisation, qui incombe largement à la gauche. Personne n’aime être mis dans des boîtes et considéré comme captif d’un parti.

De plus, quand Donald Trump parle d’expulsions massives de sans-papiers, les libéraux et la gauche y voient de la xénophobie, mais ses électeurs y lisent un programme économique. Des millions de jobs vont être disponibles et ils pourront en bénéficier.

Est-ce également une illustration du « nationalisme inclusif », ce nationalisme ouvert à la diversité, porté par le mouvement MAGA (Make America Great Again) et dont vous parlez dans votre livre ?

La droite est en train de changer son discours, il ne s’agit plus seulement d’un discours de vieil homme blanc. Je me suis immergé dans les médias de droite et j’ai exploré le « monde miroir » dont je parle dans mon livre pour saisir ce mouvement. Dans les communautés qui se constituent autour de podcasts comme War Room de Steve Bannon, des liens très intenses se tissent. Tout le monde est le bienvenu pour se moquer de la gauche, de son discours élitiste et policé, de sa culture du jugement et de l’effacement [la « cancel culture », NDLR].

Cela parle à ceux qui se sentent opprimés, exclus et méprisés. « Ici, vous pouvez être incorrects et nous l’acceptons », tel est le message. Le cas de Steve Bannon est instructif. On l’imagine en suprémaciste blanc mais son discours est devenu de moins en moins raciste au fil du temps. Certes, il est anti-immigration et xénophobe, mais son modèle s’inspire surtout de l’armée, d’où le nom de son émission : War Room. Par essence, l’armée est multiraciale et transclasse. La fraternité tient lieu de valeur centrale. Il faut avoir cela en tête pour comprendre ce « nationalisme inclusif » qu’il a forgé et la diversité qui existe à droite.

L’élection de Donald Trump est décisive pour les années qui viennent. Comment faire avec des États-Unis dirigés par un président qui nie le réchauffement climatique et entend intensifier l’extractivisme fossile dans son pays ? Quelle peut être la stratégie pour la gauche ?

Déjà, nous devons résister au fatalisme, les États-Unis ne se réduisent pas à Donald Trump. Ceci étant dit, ce serait une erreur de répliquer la stratégie de 2016, d’organiser de grandes marches à Washington, de brandir le hashtag « résistance ». La droite a déjà anticipé ce scénario et en sortira renforcée. Beaucoup de gens, parmi ceux qui ont voté pour Kamala Harris, ne croyaient pas en son projet mais estimaient qu’il y avait tout de même plus à gagner avec des Démocrates, centristes et libéraux, qu’avec Donald Trump.

Il est temps de tester cette hypothèse dans les États où ces centristes sont aux commandes. C’est le cas en Californie avec Gavin Newsom ou dans l’État de New York avec Kathy Hochul. Ces États sont des locomotives, plus puissants économiquement que bon nombre de pays [la Californie est l’État le plus riche des États-Unis, avec un PIB qui dépasse celui de la France et en fait la cinquième puissance mondiale, NDLR]. Cela aurait du sens de voir si l’on peut y accélérer les politiques de transition climatique.

Les Républicains considèrent que l’État fédéral ne doit pas tout faire, que les États peuvent décider seuls. Il est temps de retourner cet argument contre eux. On pourrait aussi développer cette stratégie dans les villes « bleues », démocrates. Il nous faut des exemples concrets de politiques climatiques qui réussissent et qui n’oublient pas les classes populaires, des politiques qui misent par exemple sur des transports collectifs abordables, une rénovation des logements qui permette dans le même temps de faire baisser les loyers.

Nous avons besoin de sentir et toucher tout cela, de nous rendre compte que cela est possible. Car nous nous débattons toujours avec cette idée que la transition climatique est un luxe, un sujet pour les seules élites. Et ce, à juste titre, car jusqu’alors nous avons mis en place des politiques qui favorisent l’achat de voitures électriques coûteuses, et non les usagers des transports en commun. Nous avons besoin d’un écopopulisme au niveau des villes.

Et que faire à l’échelle internationale ?

Il faut être lucide. Joe Biden n’était pas un champion du climat. Il a beaucoup investi dans les énergies vertes mais il a aussi soutenu de nombreux projets d’extraction fossile. La présence d’Elon Musk aux côtés de Donald Trump [qui l’a nommé à la tête du ministère de « l’efficacité gouvernementale », NDLR] est intéressante et interroge. Certes, il est fou mais il est aussi celui qui profite le plus des subventions pour les énergies vertes. Pourra-t-il peser ? Je n’ai pas la réponse à cette question mais je suis curieuse de voir cela.

À vrai dire, ma principale inquiétude est liée aux expulsions de sans-papiers promises par Donald Trump. Des gouvernements du monde entier pourraient être tentés de reproduire ce type d’expulsions de masse. Cela pourrait initier un mouvement. La séquence Covid, elle, a contribué à banaliser la mort massive de millions de personnes. Comme, à une autre échelle, ce qui se passe en ce moment à Gaza. Nous apprenons à vivre avec la souffrance et la mort de millions de personnes comme une sorte de bruit de fond permanent.

Des millions de personnes vont être expulsées par l’administration Trump et que ferons-nous à ce moment-là ? Nous l’accepterons et nous poursuivrons nos vies ? Ou nous trouverons des manières concrètes d’agir ?

En France, il y a de nombreuses résistances au niveau local contre des projets jugés inutiles et écocidaires. Vous avez eu le même type de mobilisations au Canada, face à l’industrie gazière et pétrolière notamment. Est-ce également une source d’inspiration pour les années qui viennent ?

Toutes ces luttes contribuent à construire et fortifier des communautés, briser les caricatures qui nous séparent. Elles font tomber les barrières entre la ville et la campagne, elles ont une dimension éducative et forgent des façons de s’organiser.

Même si ces actions ne contribuent qu’à la marge, ponctuellement, à réduire les dégâts environnementaux, je pense que ce type de lutte doit être vu comme une nouvelle façon de faire de la politique. Elles démontrent que des victoires sont possibles. Ce sont des coalitions larges qui nous sortent de notre zone de confort et nous enseignent que nous pouvons avoir des conversations tous ensemble en dehors des réseaux sociaux.

Vous rappelez que les réseaux sociaux et le capitalisme numérique nous poussent à adopter des valeurs entrepreneuriales, à cultiver notre ego comme une marque, à entrer en concurrence les uns avec les autres et à nous diviser, y compris au sein de la gauche et du mouvement climat. Dans quelle séquence sommes-nous aujourd’hui pour celles et ceux qui revendiquent plus de justice climatique ?

Je pense que nous avons besoin d’un nouveau récit, d’une nouvelle bannière derrière laquelle nous pourrons tous marcher. Faire valoir nos arguments n’est pas suffisant pour l’emporter. Nous avons besoin d’un contre-pouvoir face à la toute-puissance du capitalisme qui, lui, est très bien organisé. J’ai fait partie de différentes coalitions qui ont tenté de faire émerger ce type de récit. Au Canada, nous avons lancé en 2015 le « Leap Manifesto » [« Un bond vers l’avant », NDLR], pour répondre à la crise climatique en articulant notre discours autour de la notion de justice et des droits des peuples autochtones.

« Nous devons affirmer que nous sommes celles et ceux qui se battent pour la vie face à ceux qui, comme Donald Trump, invitent à s’armer et construire des forteresses pour se protéger des rebelles que nous créons partout dans le monde. »

On y parlait de terres, de justice économique et de défense des droits des travailleurs. Aux États-Unis, le Green New Deal a rempli la même fonction. Là, il s’agissait de diffuser des constats scientifiques dans des mouvements sociaux déjà existants et installés, luttant pour les droits des travailleurs ou le droit au logement. L’idée consistait à dire que nous, écologistes, ne pouvions gagner sans bâtir une structure qui regroupe le plus grand nombre d’organisations et leur donne des raisons de se battre avec nous. Cette hypothèse reste la bonne.

Vous écrivez qu’on ne pourra pas renouer avec l’élan des marches pour le climat de 2019, pourquoi ?

Le Covid n’est pas le seul responsable de l’effondrement de cette dynamique. Le mouvement climat était trop innocent, il n’a pas su se confronter au déferlement de morts causées par les crises sanitaires, écologiques, politiques. Nous avons besoin d’un mouvement qui se confronte à ce nouvel âge de la violence1 que nous traversons. Le nouveau discours que j’appelle de mes vœux, la nouvelle version de ce qu’a été le Green New Deal, doit mettre en relation la guerre, les occupations de terres, les violences aux frontières, la crise économique et la crise climatique.

En somme, « le réchauffement climatique c’est la guerre », dans la mesure où l’on peut faire un parallèle entre les effets d’une guerre et ceux du changement climatique. Nous devons affirmer que nous sommes celles et ceux qui se battent pour la vie face à ceux qui, comme Donald Trump, invitent à s’armer et construire des forteresses pour se protéger des rebelles que nous créons partout dans le monde.

Vous dites que les arguments ne suffisent plus. À ce propos, votre livre est très introspectif et vous vous questionnez sur votre propre rôle en tant qu’autrice, sur le pouvoir des mots…

La crise de sens est liée au fait que nous ne pouvons plus être sûrs que les mots aient une quelconque relation avec le réel. Il est si facile, sur les réseaux sociaux, de prononcer certains mots, d’adopter une posture, sans que nos actes soient en accord avec eux. On peut se revendiquer anticapitaliste, anti-impérialiste, et l’instant d’après poster une vidéo sur TikTok.

Nous ressentons tous un manque d’intégrité, de cohérence entre ce que nous disons et faisons. Nous sommes bien trop imbriqués dans des systèmes qui violent nos croyances, de ce que nous mangeons, ou achetons à ce que nous portons. Nos vêtements sont impliqués dans l’oppression de travailleurs partout dans le monde. J’écris finalement sur ce sujet depuis mon premier livre, No logo [qui enquêtait sur le pouvoir grandissant des multinationales et leurs multiples méfaits, NDLR]. Mais à l’époque où je l’ai publié, c’était choquant. Quoi ? Ce sont ces enfants qui ont fabriqué mes baskets ?

Aujourd’hui, nous savons très bien tout cela et nous sommes confrontés à nos paradoxes. Si certains mots peuvent perdre leur sens, d’autres sont si chargés qu’ils deviennent de véritables combustibles. « Génocide » ou « apartheid » par exemple sont inflammables car ils sont connectés à une réalité matérielle, à des territoires, une géographie, une histoire.

Dans votre livre, on découvre donc Naomi Wolf, cette polémiste, un temps féministe engagée, qui, lors de la pandémie de Covid, se mue en une figure du conspirationnisme. Dans quelle mesure le Covid a bouleversé le paysage politique et notre rapport à la vérité ?

L’apparition de ce nouveau virus, que la plupart d’entre nous ne pouvaient pas comprendre, qui nous terrifiait et qui a alimenté les conversations, a généré un sentiment de suspicion généralisée, une rupture de confiance majeure face à ce que nous lisons et face aux identités que nous construisons en ligne, et qui peuvent largement différer de ce que nous sommes dans la vie réelle.

Nous avons commencé à nous attaquer les uns les autres pour les positions que nous prenions. Vous êtes avec moi ou contre moi. Je pense que nous ne nous sommes toujours pas remis de cette séquence. Ce n’est pas tant notre rapport à la vérité qui a changé, qu’un raidissement, une méfiance qui s’est généralisée.

Le monde miroir que vous décrivez, celui de Naomi Wolf et de l’alt-right, est un miroir tendu aux progressistes, écrivez-vous. L’extrême droite prospère car la gauche a échoué. Quel est son principal échec ?

Au fil de mon enquête, Naomi Wolf est devenue une sorte de boîte à outils pour m’interroger moi-même. En tant que féministe, elle m’a inspirée quand j’étais une jeune écrivaine, ce n’était pas une collègue mais elle évoluait dans les mêmes cercles que moi. Et aujourd’hui, je la vois poster fièrement des photos de ses fusils d’assaut, être invitée par Steve Bannon, voter pour Donald Trump… Si elle a pu changer de cette manière, nous pouvons tous devenir notre double maléfique et je pense que nous vivons précisément un moment de test.

Le conflit à Gaza, les divisions qu’il suscite, les expulsions massives de sans-papiers aux États-Unis, et la façon dont nous réagirons à cela. Peut-être en viendrons-nous à accepter ces situations, et à nous rassurer en nous disant que nous demeurons progressistes sur tous les autres sujets? Alors, nous deviendrons bel et bien ce double incarné par Naomi Wolf. Ce basculement est possible, et il est plus proche que je ne l’imaginais en commençant à écrire mon livre.

Le Double. Voyage dans le monde miroir Naomi Klein (Actes Sud, 2024)

Recluse chez elle en pleine pandémie de Covid, Naomi Klein découvre avec stupeur l’existence d’une autre Naomi, qui lui ressemble et avec qui on la confond régulièrement sur les réseaux sociaux. À ceci près que cette autre Naomi (Wolf) est une égérie du trumpisme, farouche antivax et proche du mouvement Qanon, en somme son exact opposé. Passé le moment de la sidération, Naomi Klein décide de plonger dans le monde de son double, ce « monde miroir », cette réalité parallèle où les théories du complot foisonnent, dopées par la viralité des réseaux sociaux. Récit intime, autobiographique, son enquête la conduit à interroger son propre parcours et les erreurs de la gauche. Refusant de disqualifier ou caricaturer les membres de la galaxie pro-Trump et extrême-droitière, elle invite surtout à comprendre leurs souffrances et les raisons de leur colère. Elle pousse sa réflexion, aux accents philosophiques, à les considérer même comme une part de nous-mêmes, un double maléfique qui, à tout instant peut se réveiller, et avec qui nous devons apprendre à vivre.

1. Voir le film Bannon's War, diffusé sur la chaîne PBS, septembre 2021.

2. En 2017, un décret présidentiel a interdit de voyage aux États-Unis les ressortissants de sept pays musulmans.

3. Condamné à quatre mois d’emprisonnement en juillet 2024 pour son refus de coopérer à l’enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, Bannon est sorti de prison le 29 octobre 2024 et a repris immédiatement le podcast.

4. Molly Olmstead, « I Just Listened to Steve Bannon's Show for a Week. What's Coming Is Clear », Slate, 25 novembre 2024.

5. Stuart A. Thompson, « Steve Bannon's Podcast Is Top Misinformation Spreader, Study Says », New York Times, 13 février 2023.

1. Lire à ce sujet Pankaj Mishra, L’Âge de la colère. Une histoire du présent, Zulma, 2019.

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don