Comment nous pourrions rêver

Nos rythmes de vie affectent en profondeur nos façons de rêver et la matière même que nos songes charrient. Ceux dont le travail cannibalise toute la vie ont de grandes chances de continuer, la nuit, à rêver de leur univers professionnel, des tensions qui le traversent, des obstacles qu’ils rencontrent. Quant à ceux qui ont la chance de s’ennuyer, de disposer d’heures creuses et vides, ou qui ont su, simplement, desserrer les barreaux du temps, il y a fort à parier que leurs fantaisies nocturnes sont beaucoup plus libres et indéterminées. Nous avons été habitués à croire que la société s’arrêtait aux portes du sommeil, que le rêve était le lieu du plus subjectif, du plus individuel dans l’individu. Pourtant, le fait est que nos expériences sociales et historiques s’invitent toujours dans nos rêves. Car il n’y a pas de barrières étanches entre le rêve et la veille. Il y a même davantage de continuité que de rupture entre les pensées de l’éveillé et celles de l’endormi.

Article issu de notre hors-série « Comment nous pourrions vivre » avec Corinne Morel Darleux, rédactrice en chef invitée. Disponible sur notre boutique.

L’historien britannique Edward P. Thompson décrit la manière dont, dans le monde d’avant la révolution industrielle, « le temps de travail oscillait entre d’intenses périodes de labeur et d’oisiveté », rappelant les moments de joie communautaire pouvant accompagner les rituels festifs associés à la saison des vendanges, des moissons, des fenaisons. Il est certain qu’en ce temps-là, très éloigné de la civilisation des individus qui est la nôtre, lorsque l’existence était plus collective et les rythmes sociaux fort différents, l’on rêvait autrement. On peut même imaginer que, dans une société qui partagerait ces expériences, les rêves s’inviteraient plus volontiers dans les conversations quotidiennes. Certes, iI faudrait du temps pour qu’ils perdent ce caractère intime et secret à l’extrême qu’ils ont pris en Occident. Mais parler de nos rêves, c’est quand même mieux que de la pluie et du beau temps, n’est-ce pas ? Dès lors, on nouerait aussitôt, même avec le plus parfait inconnu, des relations autrement denses et stimulantes.

Une société qui aurait renoué avec les cycles de la nature rêverait assurément d’une manière très différente. Pour commencer, les paysages de nos songes deviendraient sans doute beaucoup moins urbains, plus champêtres, davantage peuplés de non-humains aussi : oiseaux, fleurs, arbres, rivières, météores… Car les métamorphoses des rythmes sociaux et de notre vécu quotidien, dans un monde soucieux avant tout d’écologie, transformeront à leur tour nos imaginaires collectifs et, par là même, nos rêveries, nos fantasmes, nos songes – tout autant que nos cauchemars, d’ailleurs. Prenons garde ici de ne pas céder à l’idéalisation. Car, avec le dérèglement climatique, nous craindrons plus encore qu’autrefois de perdre nos récoltes du fait d’une longue sécheresse ou d’une pluie diluvienne. Ces anxiétés-là alimenteront, elles aussi, la matière de nos rêves. D’ailleurs, et pour l’avoir vécu, ramasser du raisin dix heures par jour est un bon moyen de continuer à rêver toute la nuit des rangées de vigne qui restent à vendanger… Et puis, soudain, le réveil sonne… il faut y retourner en vrai.

L'auteur

Hervé Mazurel est un historien du corps, des sensibilités et des imaginaires. Lors du confinement, il a collecté et archivé des récits de rêves pour observer comment la pandémie se traduisait par des cauchemars d’enfermement, d’infection, et une crainte du contact. Il a récemment publié L’Inconscient ou l’oubli de l’histoire. Profondeurs et métamorphoses de la vie affective (La Découverte, 2021), dans lequel il montre comment la psychologie, à la suite de Freud, nous a conduits à négliger la part sociale du rêve.

Comment nous pourrions entendre

Le monde que nous entendons est aujourd’hui façonné par l’industrie, qui accapare de façon quasi permanente le premier plan de notre écoute et l’enserre étroitement. Elle le fait par la contrainte avec le brouillard constant du son des moteurs, ou par les sollicitations croissantes de notre attention avec des contenus médiatiques qui créent des bulles sonores localisées.

Mettre ces sons industriels en pause élargirait notre horizon acoustique, depuis le détail sonore infime jusqu’au lointain. Nous pouvons déjà avoir l’expérience parcellaire de cette écoute aux vastes perspectives lorsque nous quittons les centres urbains ou la nuit. Quand les moteurs ou les activités humaines diurnes s’atténuent, s’ouvre un espace pour les autres espèces animales, mais aussi les végétaux (grincement des branches, bruissement des feuillages) et le non-vivant (éléments naturels, minéraux, bâtis). L’installation de cette écoute dans la durée nous permettrait de les laisser prendre une place autre que dans nos interstices, de nous décentrer. Dans une telle écoute, nos moindres gestes acquerraient une densité sonore presque théâtrale, modifiant le rapport que nous entretenons au quotidien, aux voisines et voisins, à nos habitats, à nous-mêmes. Les sons internes de notre propre corps pourraient bien redevenir davantage audibles et il nous faudrait apprivoiser nos acouphènes.

Imaginer cette écoute, c’est penser un paysage sonore non plus à l’échelle industrielle internationale mais « à l’échelle humaine », comme disait le compositeur canadien Barry Truax, c’est-à-dire une échelle où nous pouvons entendre le bruit de nos pas. Nous ne reviendrions pas à une écoute préindustrielle idéalisée, car nos oreilles ont elles aussi été façonnées par l’industrie et sont désormais savantes de cette expérience-là. L’écoute à inventer s’avérera sans doute, au moins au début, plus inquiète qu’aujourd’hui, car elle ne sera plus pilotée par l’industrie, constamment rassurée et occupée par son infrastructure. Nos oreilles pourraient bien réapprendre à se poser aux aguets et en attente, à analyser les informations de l’environnement sonore, à nous situer au sein du paysage – comme certaines personnes aveugles savent le faire avec une grande précision ou comme nous l’éprouvons de façon plus anecdotique lorsque nous campons la nuit en forêt. Cette écoute serait également surprenante et agréable, nous donnant la possibilité sur le temps long de nous poser à l’intérieur du paysage simplement pour l’écouter, mais aussi de désindustrialiser nos oreilles et de les extraire de la quête d’efficacité perpétuelle.

L’interruption du paysage industriel permettrait aussi une redistribution plus égalitaire de l’environnement sonore, les quartiers pauvres ne se trouvant notamment plus écrasés par la « pollution sonore ». Cela ouvrirait des moments de répit auditif, des moments de négociation pour définir collectivement l’échelle sonore locale, des moments d’improvisation partagée au sein de ce bien commun qu’est l’espace public sonore.

L'autrice

Juliette Volcler tend l’oreille à L’Orchestration du quotidien, comme elle l’écrit dans son livre (La Découverte, 2022). Productrice de radio et critique sonore, elle s’intéresse à la bande-son de nos vies : qui en est l’auteur, comment influence-t-elle notre manière de nous lier les uns aux autres et notre façon de percevoir l’environnement ? Elle est également la coordinatrice éditoriale d’une revue dédiée au son, Syntone.

Comment nous pourrions ne rien faire

Nous avons l’habitude d’être structurés par un rythme régulier : le métro-boulot-dodo est une routine parfois éreintante, mais qui fonctionne aussi comme un tuteur, qui évite de se poser trop de questions au quotidien. Accaparés par le travail, nous avons peu de temps libre. Cette hyperactivité est à la fois le fruit d’une angoisse sociale – peut-être une forme de peur du vide –, mais aussi d’une pression économique – la simple nécessité de gagner sa vie, ajoutée à une crainte du déclassement social, sans doute plus forte encore depuis les années 1990.

Une société faisant collectivement le choix d’une sobriété énergétique consacrerait mécaniquement moins de temps aux activités productives. Est-ce qu’on s’ennuierait, est-ce que ce serait triste ? Non. Pour reprendre les mots du dessinateur Gébé, auteur de L’An 01 : « On s’arrête, on réfléchit, et c’est pas triste ». Il y aura sans doute d’abord un premier débat, houleux, portant sur le fait de freiner, de trouver le rythme de cette sobriété. Une fois ce premier temps passé, la question suivante sera : comment organise-t-on notre temps ? Les réponses seront aussi innombrables qu’imprévisibles. Nous aurons du temps, mais sans dépense énergétique : la mobilité sera changée. On se déplacera à vélo, sur des distances qui nous paraissent longues aujourd’hui. Il y aura peut-être des relais pour cyclistes, des refuges cyclistes ? Ce sera un temps d’adaptation. Quoi qu’il en soit, si un nouveau mode de vie doit se mettre en place, il s’inventera très vite. Réflexes, repères nouveaux – regardez à quelle vitesse nous nous sommes habitués à porter le masque ces derniers mois. Passer du temps chez soi permettra aussi de créer un nouveau rapport avec sa famille, ses enfants, ses parents. Ce sera peut-être une source de conflits, de tensions à surmonter. Il faudra se redécouvrir.

Certains mettront à profit ces moments pour faire des activités qui les font aller vers les autres, qui participent à la société, et pour lesquelles tout le tissu associatif offrira un espace idéal. Le philosophe Abdennour Bidar imagine des « maisons du temps libéré » qu’il voit comme un lieu de discussion et d’élaboration d’engagements et de projets politiques au service de la société, du bien commun… Un lieu où les citoyens pourraient s’asseoir et prendre le temps d’approfondir des questions quotidiennes. Bref, autant de manières de réinventer un être ensemble qui ne passe pas par le travail.

D’autres choisiront sans doute, tout simplement, de ne rien faire. Et ce sera probablement essentiel de préserver cette liberté de choisir son propre rythme, de ne pas être forcé à être productif ou « utile » pendant son temps d’oisiveté. L’otium, le temps oisif, pour Sénèque, est essentiel car il offre la possibilité de se mettre en retrait de la société, pour trouver ses repères propres. Le penseur grec soulevait là un point essentiel : il y a un aspect extrêmement critique, et politique, au fait de ne rien faire.

L'auteur

Thomas Baumgartner pilote L’Atelier du son sur France Culture et a cofondé le studio de production de podcasts wave.audio. Entre ces différentes occupations, il a écrit Ne rien faire : une méthode approximative et contradictoire pour devenir paresseux sans trop se donner de mal (éd. Kéro, 2019), dans lequel il enjoint à en finir avec la suractivité et donne quelques clefs pour renouer avec l’oisiveté.

Comment nous pourrions travailler

Que faisait-on quand on ne travaillait pas aux premiers temps de l’industrialisation massive ? Dans Germinal (1885), Émile Zola, soucieux avant tout de faire sentir au lecteur combien cette « vie monotone, sans cesse recommençante » compose un univers où tout est grisaille, reste singulièrement en retrait à ce sujet. Tout juste évoque-t-il l’effervescence joyeuse qui s’empare des familles de mineurs le dimanche. Et de mettre alors en scène qui joue aux cartes, qui affronte ses voisins au piquet ou les défie aux quilles. Étrangement, toute l’année se déroule ainsi de manière égale, lisse, cyclique. Mais il néglige en fait combien, entre labeur et repos, chacun compose avec les rythmes collectifs pour se préserver des moments à soi ! Car, entre d’un côté la fatigue et de l’autre le besoin de s’évader en participant aux distractions, il faut savoir tailler sa route pour surmonter la pénibilité du travail. Il en a d’ailleurs toujours été ainsi, y compris avant la naissance de l’industrie et la normalisation des rythmes du travail. La raison est simple : le mineur de Germinal, tout comme la dentellière des villages de la région parisienne deux siècles auparavant, doit gagner de quoi subsister, mais souhaite aussi pouvoir céder aux jaillissements de la vie.

C’est pourquoi entre travail et loisirs, il existe souvent un entre-deux, occupé le plus souvent par les femmes. Prenons un exemple : la pratique de la veillée dans le monde rural. C’est, entre membres de la famille, amis, voisins, le moment de bavarder, de raconter des histoires, de se livrer à des commérages. C’est encore le moment propice à la rencontre entre jeunes gens. C’est enfin le moment où l’on fabrique de la dentelle, où l’on tresse des paniers, où l’on reprise des vêtements, etc. La veillée n’est pas du temps perdu : les langues y marchent en même temps que les doigts.

Ici comme là, ce sont cependant les fêtes qui scandent tout particulièrement l’année, qu’il s’agisse des cérémonies religieuses ou des festivités profanes qui se prolongent par des rassemblements sur les places ou dans les cabarets. À Lille, du XVIIe au XIXe siècle, la fête la plus importante est celle qui a lieu le dimanche après la célébration de la Trinité. Il y a alors un cortège historique, une cavalcade, mais surtout des jeux divers (mât de cocagne, joutes sur l’eau, manèges de chevaux), et un bal populaire. Les fêtes sont toujours des moments intenses : avant que la durée quotidienne du travail ne soit réduite de manière significative, elles sont une forme d’« exceptionnel normal » qui rompt la monotonie de l’existence.

Il faut attendre la réduction significative du temps de travail quotidien pour que prennent véritablement leur essor les sociétés musicales, sportives et de jeux. C’est seulement alors qu’entre le moment pris sur le sommeil et la journée presque volée au calendrier du labeur s’enracinent les activités formatives et ludiques, comme autant de rendez-vous qui mettent de la couleur sur l’existence semaine après semaine.

L'auteur

Didier Terrier est professeur émérite d’histoire à l’université polytechnique des Hauts-de-France. Il a consacré l’essentiel de ses recherches aux formes qu’a pris le travail aux XVIII et XIXe siècles, explorant avant tout les enjeux de la fatigue au travail et des rythmes du labeur. Il a récemment publié un ouvrage collectif, Le Corps au travail. Performance, discipline et fatigue (New Digital Press, 2021).

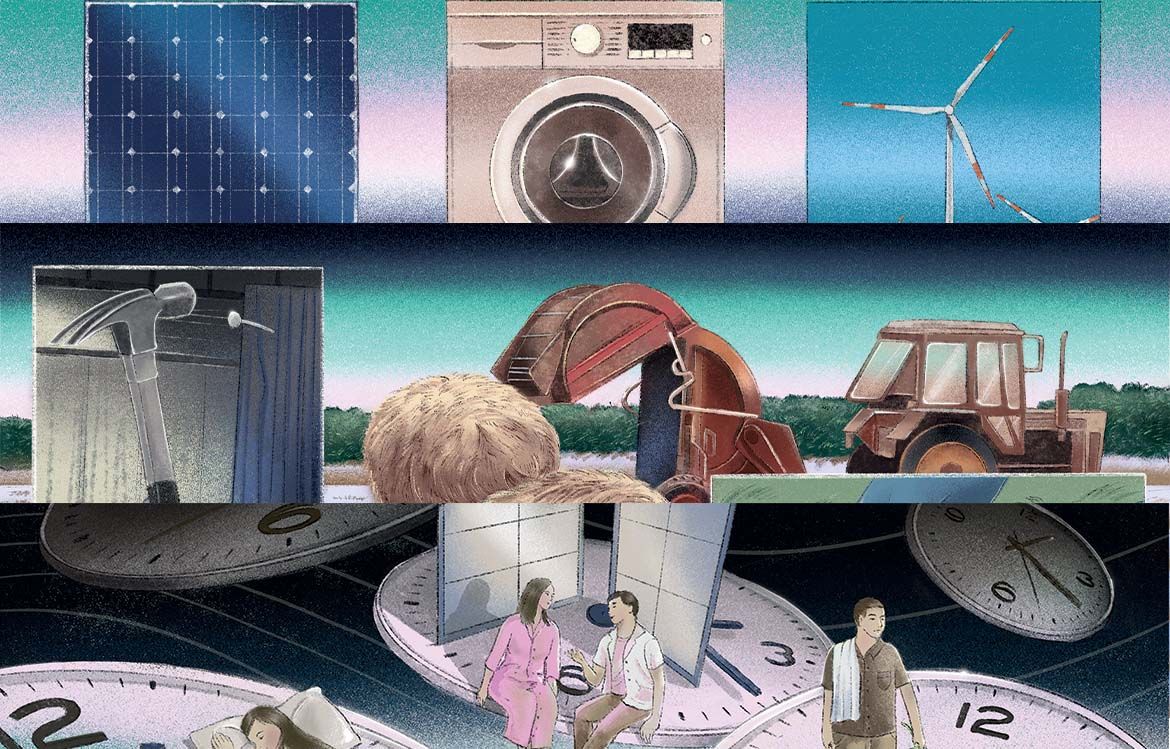

Comment nous pourrions utiliser l'énergie

Et si nous redécouvrions les cycles de l’énergie, comme nous connaissons les cycles de l’eau ou des saisons ? Une civilisation décarbonée y serait contrainte et devrait entreprendre des transformations d’ampleur. Certaines risquent d’être douloureuses : finis le streaming illimité et les tondeuses connectées ; au revoir, sans doute, les smartphones. Mais quelques exemples permettent d’imaginer ce à quoi pourrait ressembler un monde qui consomme de l’énergie par intermittence.

Une bonne partie de la production de l’électricité du Danemark repose sur les énergies éolienne et solaire. Le pays produit donc davantage d’électricité lors d’une journée ensoleillée ou balayée par un fort vent. Pour encourager les Danois à consommer plus d’énergie lors des pics de production, il existe par exemple une application qui informe les usagers du prix de l’électricité en temps réel. Lorsque celui-ci est particulièrement bas, cela signifie que le pays dispose d’énergie en abondance et que c’est le moment de lancer une machine à laver ! Pour l’heure, force est de reconnaître que les Danois n’ont pas l’œil rivé à leur compteur. C’est aussi parce que l’essentiel de la consommation vient, avant tout, des grandes entreprises et du secteur industriel, qui, eux, sont plus sensibles à ces variations.

L’industrie devra apprendre à limiter les pertes d’énergie et à baisser la consommation à tous les niveaux. Elle va alors faire face à plusieurs défis. Le premier consistera à repenser les chaînes d’approvisionnement : adieu les produits réfrigérés acheminés depuis l’autre bout du monde – préparons-nous à voir apparaître des circuits beaucoup plus courts, fonctionnant sur un autre modèle. Cela vaudra aussi pour la production d’énergie elle-même : implanter des champs d’éoliennes proches des électrolyseurs, ces systèmes qui produisent de l’hydrogène pour stocker l’énergie, serait une manière de réduire ces chaînes logistiques.

L’industrie devra aussi prendre le pas, en utilisant de l’énergie quand il y en a et en limitant sa consommation à d’autres moments. Cela se fait déjà dans certains pays, surtout à la faveur d’incitations financières. Lorsque les prix d’électricité grimpent, on peut voir des entreprises qui préfèrent puiser dans leurs stocks plutôt que de fonctionner à flux tendu. Une autre solution est apparue il y a quelques années : les agrégateurs d’énergie. Ce sont des intermédiaires qui vendent à des groupements d’entreprises, ou d’individus, les stocks d’énergie dont ils disposent – et qu’ils ont emmagasinés aux moments où l’énergie est abondante. Ces solutions apportent un peu de flexibilité, mais ne masquent pas le fait que nous devrons apprendre à consommer moins d’énergie et donc à changer notre conception de ce qu’est le confort.

Préparer ces stratégies d’adaptation dès aujourd’hui, en même temps que nous développons les énergies renouvelables, est la clef pour être en mesure de consommer de l’énergie lorsque la nature en fournit.

L'auteur

Louis Boscàn est économiste. Il est spécialisé dans la manière dont nous utilisons l’énergie, convaincu qu’il s’agit d’un sujet économique mais aussi profondément social. Il travaille à faire advenir de nouvelles manières de consommer l’énergie : dans le cadre du projet Flex4RES, il a par exemple proposé des mécanismes pour rendre plus flexibles les marchés de l’électricité dans les pays nordiques.

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don