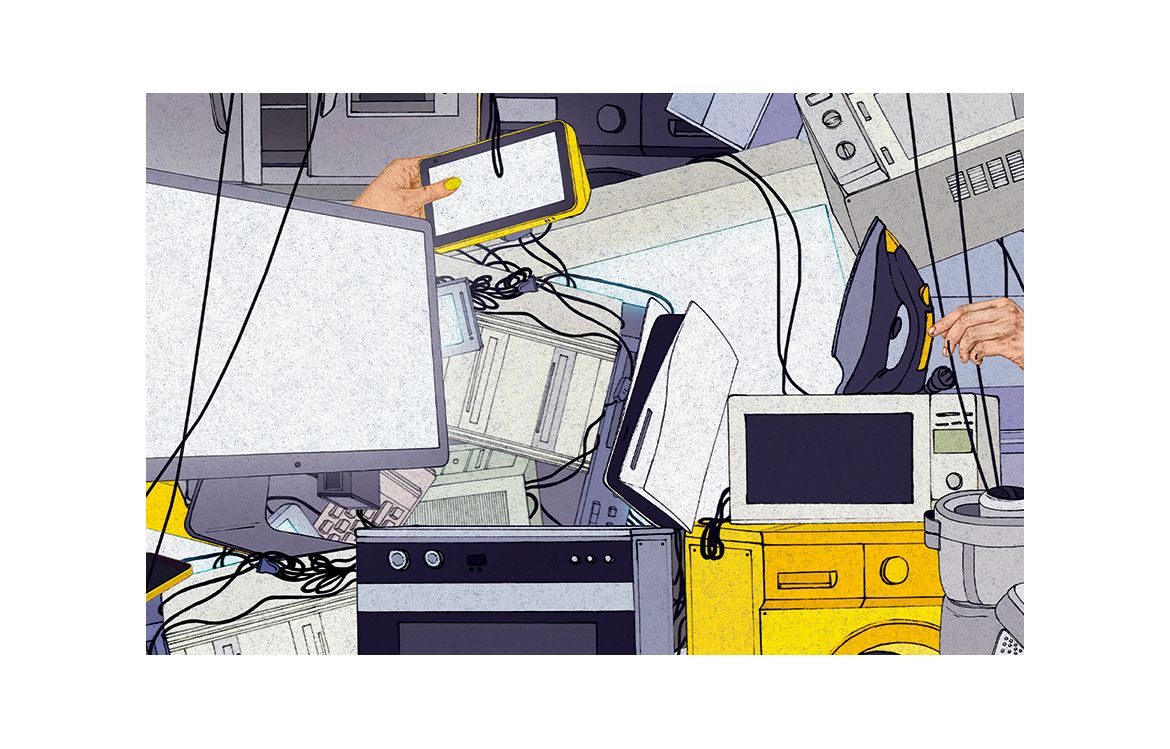

« Vous rêvez d’activer votre four à distance pour lancer une cuisson peu de temps avant votre retour du travail ? Vous désirez savoir ce qu’il reste dans votre réfrigérateur au moment même où vous faites vos courses en magasin ? »Le « Guide d’achat de l’électroménager connecté » mis en ligne en décembre 2021 sur le site du Parisien laisse entrevoir ainsi quelques-uns des usages domestiques fabuleux enfin rendus possibles grâce à la technologie. Ou encore : « piloter votre thermostat alors que vous êtes au lit, être averti de la fin d’un cycle de machine à laver pendant que vous regardez la TV »... Au-delà des geeks férus de domotique, c’est bien le grand public qui est visé par le marché en plein essor de l’« internet des objets ». Il pourrait entraîner, selon un rapport alarmant du think tank le Shift Project, « un doublement des équipements numériquement connectés dans les dix ans qui viennent ». Et participer, avec le déploiement de la « 5G de masse », à l’explosion des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique.

Article disponible dans notre numéro « À quoi devons-nous renoncer », disponible sur notre boutique.

Il semblerait que, plus que jamais, « nous viv[i]ons le temps des objets », comme le posait Jean Baudrillard dans son célèbre ouvrage La Société de consommation (Denoël, 1970). « Nous vivons à leur rythme et selon leur succession incessante. C’est nous qui les regardons aujourd’hui naître, s’accomplir et mourir alors que, dans toutes les civilisations antérieures, c’étaient les objets, instruments ou monuments pérennes, qui survivaient aux générations d’hommes. » À la fin des Trente Glorieuses, le sociologue, témoin de l’avènement de la société de consommation, décrit celle-ci comme « une mutation fondamentale dans l’écologie de l’espèce humaine ». « Les objets ne constituent ni une flore ni une faune. Pourtant ils donnent bien l’impression d’une végétation proliférante et d’une jungle. Cette faune et cette flore, que l’homme a produites [...] reviennent l’encercler et l’investir comme dans les mauvais romans de science-fiction. » Cinquante ans plus tard, la jungle du consommable continue de prospérer, mais l’inquiétude écologique qui se diffuse à toute la société interroge de manière inédite l’absence de contrôle collectif sur le développement tous azimuts de biens et de services. En témoignent récemment l’opposition multiforme au déploiement de la 5G et les luttes locales contre l’implantation d’entrepôts Amazon.

Avons-nous vraiment besoin d’aspirateurs-robots et de réfrigérateurs connectés ? Là où la critique traditionnelle du consumérisme posait la question des conditions de la production et des conditions d’une vie bonne et authentique, non artificielle, l’impact sur le climat et la biosphère de nos modes de vie réinstitue l’interrogation quant à nos véritables besoins sur le mode impératif, tandis que la réduction drastique des flux de matières premières et de marchandises n’est plus optionnelle. Le sociologue marxiste Razmig Keucheyan, auteur de l’essai Les Besoins artificiels (Zones, 2019), fait même de la redéfinition des besoins « la question du siècle ». Face à l’impératif écologique, nos sociétés doivent désormais apprendre à distinguer « les besoins légitimes » des « besoins égoïstes et insoutenables, qu’il faudra renoncer à assouvir ».

Éthique de la frugalité

La frugalité n’a cependant rien d’une idée neuve. Bien avant l’essor de la consommation de masse, de nombreux penseurs, depuis Épicure, ont fait de la maîtrise des besoins une des clés de l’épanouissement humain. Au siècle des Lumières, Jean-Jacques Rousseau valorise ainsi dans ses écrits un idéal de vie simple, proche de la Nature : « L’homme de goût et vraiment voluptueux n’a que faire de richesse, il lui suffit d’être libre et maître de lui. [...] Gens à coffres-forts, cherchez donc quelque autre emploi à votre opulence car pour le plaisir, elle n’est bonne à rien. » Dans l’article « Économie politique » de l’Encyclopédie, le philosophe prescrit d’ailleurs qu’« on établisse de fortes taxes sur la livrée, sur les équipages, sur les glaces, lustres et ameublements, sur les étoffes et la dorure [...] en un mot, sur cette foule d’objets de luxe [...] qui peuvent d’autant moins se cacher que leur seul usage est de se montrer ». Avec cet impôt frappant les biens de luxe, Rousseau s’attaque frontalement à la volonté de distinction de l’élite par les objets qu’elle possède.

Plus d’un siècle plus tard, dans l’Angleterre industrialisée des années 1880, l’écrivain Edward Carpenter, proche du mouvement socialiste naissant, exalte à son tour les vertus de la vie simple contre les valeurs d’une bourgeoisie parasite recluse dans ses « manoirs enchantés ». Iconoclaste né dans une famille aisée, s’étant lui-même fait maraîcher, il préconise que chaque foyer dispose d’une parcelle de jardin pour garantir son autonomie alimentaire. Dans un texte intitulé « La simplification de la vie », il décrit par ailleurs un idéal de vie ascétique fondé sur le travail physique, un régime végétarien et la réduction à l’essentiel de la tenue vestimentaire et du mobilier. Comme Rousseau, Carpenter s’attaque à la « norme de respectabilité des fortunés », dont les habitudes de consommation luxueuses s’imposent comme référence à tout le corps social.

La logique de la « consommation ostentatoire » propre à la haute bourgeoisie, analysée à la fin du XIXe siècle par l’économiste Thorstein Veblen, s’est depuis généralisée. Elle imprègne aujourd’hui toutes les strates de notre société de consommation : chaque classe aspire à épouser les modes de consommation et les signifiants qui sont associés à celle qui lui est supérieure, tout en assurant sa domination symbolique sur celles qui lui sont inférieures. Comme le formule le penseur écologiste André Gorz dans un article de 1974 paru dans la revue Le Sauvage,« La devise de cette société pourrait être : “Ce qui est bon pour tous ne vaut rien. Tu ne seras respectable que si tu as ‘mieux’ que les autres”. Or c’est l’inverse qu’il faut affirmer pour rompre avec l’idéologie de la croissance : “Seul est digne de toi ce qui est bon pour tous. Seul mérite d’être produit ce qui ne privilégie ni n’abaisse personne”. » S’inscrivant dans le sillage de la pensée de Gorz, Razmig Keucheyan propose ainsi de considérer comme seuls légitimes les besoins qu’il qualifie d’« universalisables ». Autrement dit, des besoins susceptibles d’être satisfaits pour l’humanité entière, sans mettre en danger les équilibres écologiques planétaires. Une définition difficilement compatible avec les dynamiques inégalitaires du capitalisme fossile...

Les besoins du capitalisme

Lecteur attentif du rapport Meadows – Les Limites à la croissance – publié en 1972, André Gorz écrivait en 2007, l’année de sa disparition : « La décroissance est un impératif de survie. Mais elle suppose une autre économie, un autre style de vie, une autre civilisation, d’autres rapports sociaux. » Car le capitalisme, en faisant de tous les travailleurs des salariés-consommateurs, a détruit selon Gorz la capacité à établir « une norme du suffisant », « selon laquelle on règle le niveau de l’effort en fonction du niveau de satisfaction recherché et vice versa le niveau de satisfaction en fonction de l’effort auquel on consent ». Dépossédés de tout pouvoir sur les moyens de production, l’organisation et la finalité de leur travail, les travailleurs ne peuvent pas moduler leur effort en fonction de leurs besoins. La généralisation du salariat à plein temps a de plus fait décliner les formes d’autoproduction (potager, couture, bricolage) qui garantissaient une certaine autonomie à l’égard du marché. Désormais, déplore Gorz, « on ne produit rien de ce qu’on consomme et ne consomme rien de ce qu’on produit ».

« Les niveaux présents de consommation d’énergie reflètent donc non pas des besoins spécifiques incompressibles mais le choix d’un certain type de développement propre au capitalisme “opulent” »,pointe-t-il encore dans Adieux au prolétariat (Galilée, 1980). Depuis les années 1960, « l’ensemble des arbitrages sociaux et économiques a favorisé les procédés et les consommations à fort contenu énergétique » : béton, acier, plastique, fibres synthétiques, transport individuel, engrais de synthèse... Structurellement productiviste, le système capitaliste est également intrinsèquement consumériste. Multipliant à l’infini les besoins, il s’ingénie « à les satisfaire de façon précaire par la plus grande quantité possible de marchandises ». Comme le rappelle Razmig Keucheyan, ces « besoins artificiels »sont constammentrenouvelés par le biais de la publicité, du raccourcissement du cycle de vie des produits et, depuis les années 1980, par le développement massif du crédit à la consommation. L’incitation à acheter est si forte qu’elle déclenche chez certains individus des comportements compulsifs qui peuvent avoir un caractère pathologique. On parle alors d’« oniomanie ». « L’idée même qu’il puisse y en avoir assez […] est étrangère à la société capitaliste », écrit André Gorz. Une organisation productive véritablement efficace – c’est-à-dire économe en ressources, en travail et en capital – serait ainsi nécessairement, conclut-il, « la négation radicale de la logique capitaliste ».

L’autolimitation comme projet collectif

Comment rompre alors avec la dynamique des besoins imposés par le mode de production capitaliste ? Razmig Keucheyan propose une stratégie pour « étendre l’anticapitalisme aux objets ». Le sociologue préconise de « stabiliser le système des objets » en luttant pour imposer une garantie gratuite de dix ans sur tous les biens d’équipement, ainsi que les biens semi-durables, tels que les vêtements. Cette revendication déjà portée par plusieurs associations écologistes, dont les Amis de la Terre et le Réseau Action Climat, pourrait constituer selon lui « un puissant levier de transformation économique ». Grâce à la disponibilité garantie de pièces détachées, à l’essor d’un réseau de réparateurs, cette mesure conduirait en effet à accroître la qualité des objets, de leurs composants et des matériaux utilisés. On verrait ainsi l’émergence de biens robustes, démontables et évolutifs – c’est-à-dire conçus pour intégrer au mieux de futures améliorations techniques – qu’il qualifie de « biens émancipés ».

Pour André Gorz, l’« autolimitation » doit devenir un projet collectif. Partisan d’un revenu minimum garanti et d’une réduction massive du temps de travail, Gorz souligne la nécessité de « créer des espaces d’autonomie dans lesquels le temps libéré du travail puisse être employé par les individus à des activités de leur choix, y compris des autoproductions de biens et de services qui réduiront leur dépendance au marché et aux prises en charge professionnelles ». Attentif à la fin de sa vie aux potentialités créées par les logiciels libres et les premières imprimantes 3D, il imagine le développement d’un nouvel « artisanat high-tech » permettant de fabriquer localement « tout le nécessaire et le désirable » grâce à un réseau d’ateliers coopératifs ou communaux.

Un tel projet d’autolimitation suppose de renoncer à une certaine conception de l’abondance, définie actuellement comme accumulation et renouvellement incessant des possessions matérielles. Il peut néanmoins déboucher sur une satisfaction plus grande de ce que Gorz nomme les « besoins qualitatifs » : aimer et être aimé, se cultiver, faire preuve de créativité manuelle et intellectuelle, s’engager dans la vie de la cité, contempler la nature... Comme le rappelle, Razmig Keucheyan, « la “norme du suffisant” concerne uniquement les biens matériels. Car, en matière de besoins “qualitatifs”, c’est au contraire un principe d’expérimentation qui est de mise ». Radicalement émancipatrice, l’écologie politique telle que conçue par André Gorz « fait ainsi des changements écologiquement nécessaires, dans la manière de produire et de consommer, le levier de changements normativement souhaitables dans le mode de vie et les relations sociales ».

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don